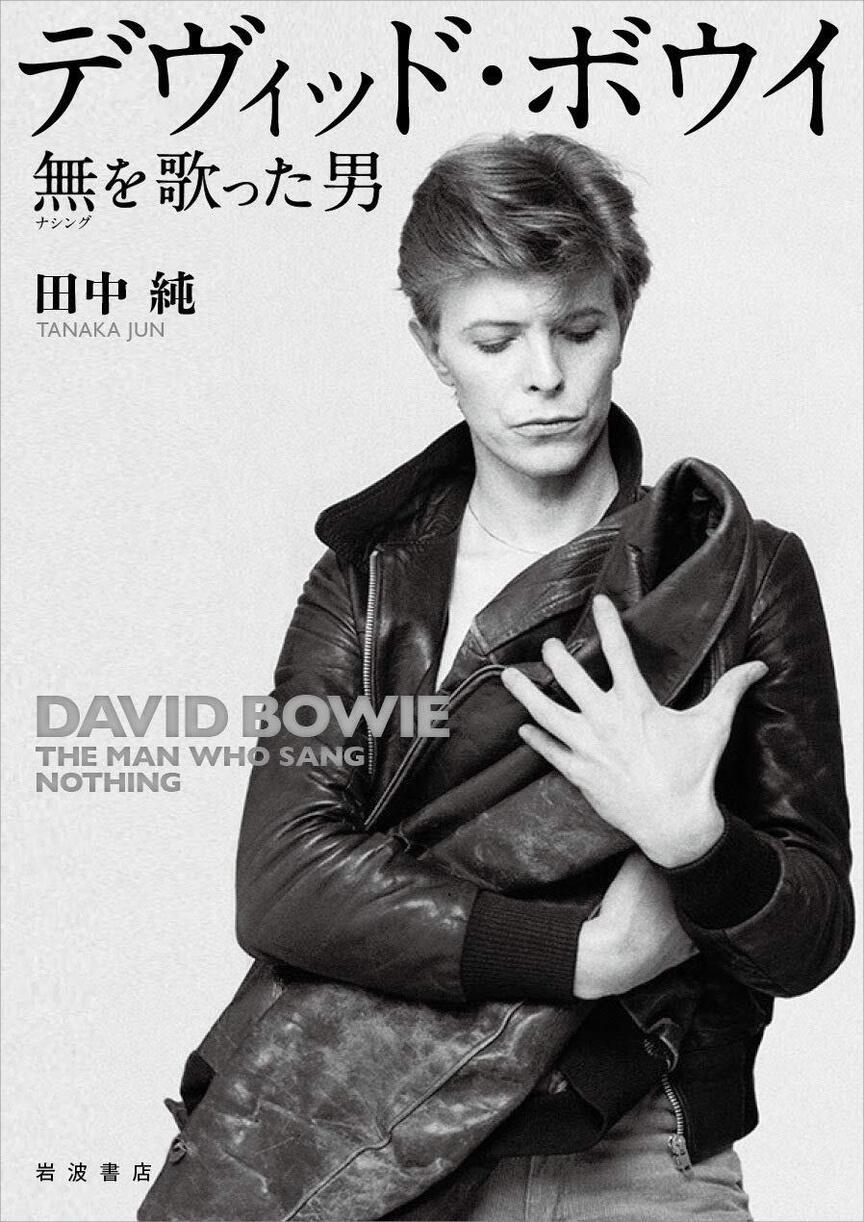

デヴィッド・ボウイ 無を歌った男

本書においては、デビュー作『デヴィッド・ボウイ』(1967年)に始まり生涯最後の『★』(2016年)にいたるまで、デヴィッド・ボウイがリリースしたアルバム順に章が進められてゆく。田中は「序」において「日本語で記されたこの書物を、ボウイの歌のカヴァー・ヴァージョンにも似たものとして聴いてもらえたらと思う」(p.xi)と語っているが、そのテクストによるカヴァーを背後から導くように、本書刊行にあわせ各章の内容を反映させたSpotifyのプレイリストも公開されている。『★』リリース直後に亡くなったボウイについてはこれまで様々な書籍が刊行されてきたが、膨大なプレイリストとともに作家としてのボウイのあり方に深く迫るという意味で、本書はまさに聴きながら読む壮大なモノグラフである。

各アルバム・各曲の丹念な論述においては、その時々の制作背景や楽曲の並べ方への考察、サウンド・エンジニアリングやボウイの思想的動向への目配りに加え、歌声を耳に聴こえた通りに仔細に記す様々な手法(時にルビをふり、時にカタカナによる実直な写しとりによって、等々)も用いられ、この作家を構成する複数の側面へと、独自の方法意識をもって切り込んでゆく。「聴きながら読む」ことにより読み手の裡には、ボウイの姿や表情、声のイメージが立ち上げられてゆくだろう。

ダンス・ミュージックを好んで聴いてきた筆者が、「序」に続いて真っ先に読んだのは、第五部第一章の『レッツ・ダンス』であった。田中によれば、この時期のボウイの言動には「時代や社会の規範に迎合しようとする傾向が顕著」(p.276)であり、『レッツ・ダンス』というアルバム自体についても「統一感をもたせることがなおざりにされている印象は否めない」(p.278)。古くからのファンにとって大いに論議を呼んだであろうこのアルバムについて、田中はさらに「検討に値するのが、タイトル曲と〈モダン・ラヴ〉、そして、〈跳弾〉の三曲だけである」(pp.279-280)とシビアな評価を下す。しかし、そうした評価は単なる個人的な選好から性急に下されたものではない。それは例えば「ウィズ・ガソリーーーーーーーン」(p.279)「フラァーワァ」(p.285)などのように、ボウイの声の運用を丹念に追い、その身ぶりを読解することから導かれる。声の肌理やサウンドのしつらえを精査した上でなされる批判は、決して一面的な価値判断によるものではないのである。

個人的なことになるが、ブラック・ミュージックを愛聴してきた筆者にとって、デヴィッド・ボウイの歌唱は「グルーヴ」の王道から外れたところに位置するものであった。一般にブラック・ミュージックの影響の強い白人アーティストが直截的になぞってしまいそうなストレートな声の強さや、リズムの鋭い精確さ、正確無比なピッチの取り方とは、ボウイは無縁のように思われた。それでいながらナイル・ロジャースとタッグを組み、ダンス・ミュージックに「取り組んでみせる」ボウイの、ある意味で「心地よい居心地悪さ」あるいは「不吉な心地よさ」がどこに由来するのか、長年捉えきれずにいた。〈レッツ・ダンス〉のミュージック・ヴィデオでのボウイの振舞いがそうであるように、ボウイにとってダンス・ミュージックは「異人」(p.287)であるように思われる。本書を読み進めるうちに、その「捉えきれなさ」が「晩年スタイル」に繋がるのであろうことが腑に落ちたと同時に、そのような曖昧な受け止め方に肯定的であっていいのだ、と思うに至った。どれほど複眼的なアプローチを行い、いっとき近付いたと思っても、おそらくボウイの音楽はいつまでも把握しきれないに違いない。ぐるぐると回り続ける惑星のように、私たちはこれからもボウイの作品の周りを回り続けるだろう。その時我々の手にはこの書が携えられており、軌道の中心にあるボウイという星の様相をより克明に捉えるのを、いつまでも導き続けてくれるはずだ。

(久保田翠)