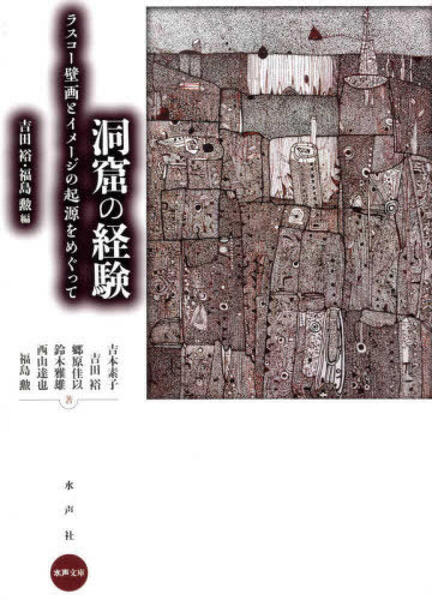

洞窟の経験

1940年9月、フランス南西部モンティニャック近郊の丘で、飼い犬の後を追った4人の少年たちが深い穴を見つけた。なかに入った彼らが壁面に明かりを向けると、色鮮やかな動物たちのイメージ群が広がっていた。彼らの驚きはいかばかりであったろう。専門家の鑑定を経て約2万年前の制作として発表されたこの「ラスコー壁画」は、占領下で鬱々とした日々を送っていたフランスの人々を惹きつけた。学者たちのみならず、当時の作家や詩人たちも「ラスコー」に注目し、現地まで足を伸ばしたり、触発されて作品を書いたり、思索をめぐらせたりした。ラスコーを主題にした著作として真っ先に思い出されるのは、おそらく、『ラスコー、あるいは芸術の誕生』という大部の芸術論をこの洞窟に捧げたジョルジュ・バタイユだろう。ラスコーとの出会いが著作に跡を残した作家は、しかし、バタイユだけではない。

本書は、その痕跡を辿ろうとする共同論集であり、主として扱われているのは、それぞれの仕方でラスコーと出会ったルネ・シャール(吉本素子)、ジョルジュ・バタイユ(吉田裕・福島勲)、モーリス・ブランショ(郷原佳以)、アンドレ・ブルトン(鈴木雅雄)、ジャン=リュック・ナンシー(西山達也)である(福島論文にはマルグリット・デュラスとピエール・ユイグも登場する)。本書のもとになったのは、2017年に日本フランス語フランス文学会秋季大会で行われたワークショップ「ラスコーの曙光から」である。当時、ちょうど国立科学博物館等で「世界遺産ラスコー展」が開かれており、同展に足を運んでいた筆者は企画(本書編者)の二人から趣旨を聞いて、その発想に膝を打った。それぞれの作家の研究者がラスコーとの出会いという観点から著作を再読し、いわば持ち寄ることで、ラスコーがもたらしたインパクトを浮かび上がらせるというのは、共同研究にきわめて相応しいテーマだと思われたからだ。その後、2019年には、本書で福島勲が論じているように、パリのポンピドゥー・センターで「先史時代、現代の謎」と題した展覧会が開かれた。先史芸術への関心は現代も世界中で続いている。それがなぜなのか、ということも含めて、先史芸術は私たちにさまざまな疑問を呼び起こす。本書が、上記のフランスの作家・思想家たちと共にそうした問いに向き合う機縁となれば幸いである。

(郷原佳以)