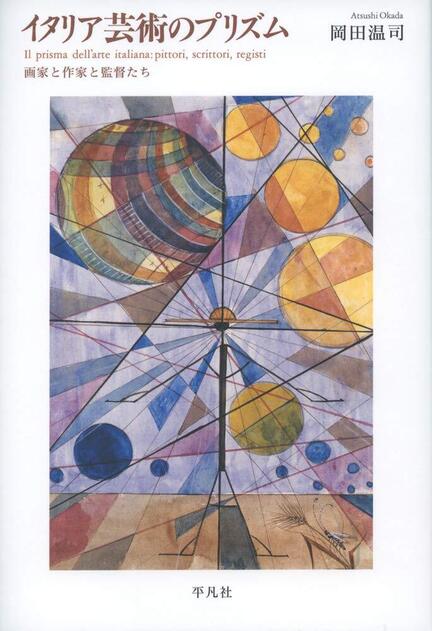

イタリア芸術のプリズム 画家と作家と監督たち

本書は、イタリアの映画と美術、文化の豊かな交差を語る書物である。著者による映画論としてはすでに『映画は絵画のように』(岩波書店、2015年)、『映画とキリスト』(みすず書房、2017年)などがあるが、本書は著者の専門であるイタリアを対象にした内容で、小著ながら映像表現を核にさまざまな領域を自由に横断していくところに魅力がある。ピランデッロ、フェリーニ、パゾリーニ、アントニオーニ、ベルトルッチといった主人公たちに捧げられたこの書物は、恐らく、映画に関心のある読者によって繙かれる場合がほとんどであろうが、イタリア美術や文化に関心のある人にとっても、改めて映画を発見する良き手引きとなっている。個人的には、フェリーニ作品に見られる土着的なカトリシズムの表象と、1950-60年代に人類学者たちによって研究され、撮影された南イタリアの民衆儀礼や習俗の共通性はとくに興味深い。

パゾリーニの言葉「私は過去の力である」が端的に示すように、ことイタリアにおいて、新しいものと古いものは必ずしも反発しない。そのことを著者は、イタリアの映画作家たちの作品にさまざまな図像の反響を見出すことで論証している。ただし、ここでの著者の方法論的関心は、美術史において培われてきた図像学や図像解釈学のそれとは異なる種類のものである。『映画は絵画のように』の一章で明確にされていたように、著者の一連の論述は、ポスト・メディウムをめぐる文脈から生まれている。その意味で、著者の方法論的な戦略がもっとも顕著に表れているのは、劇作家ルイジ・ピランデッロによる映画についての小説を論じた第一章、そしてミケランジェロ・アントニオーニの『欲望』を論じた第四章である。ピランデッロの映画化されなかったテクストとしての映画、あるいは『欲望』における絵画、写真、そして映画の関係──後者において主人公のトーマスは、さながらその三者の融解する地点に消えたかのようでもある──そこにこそ、著者の一貫した関心を読み取ることができるだろう。

(池野絢子)