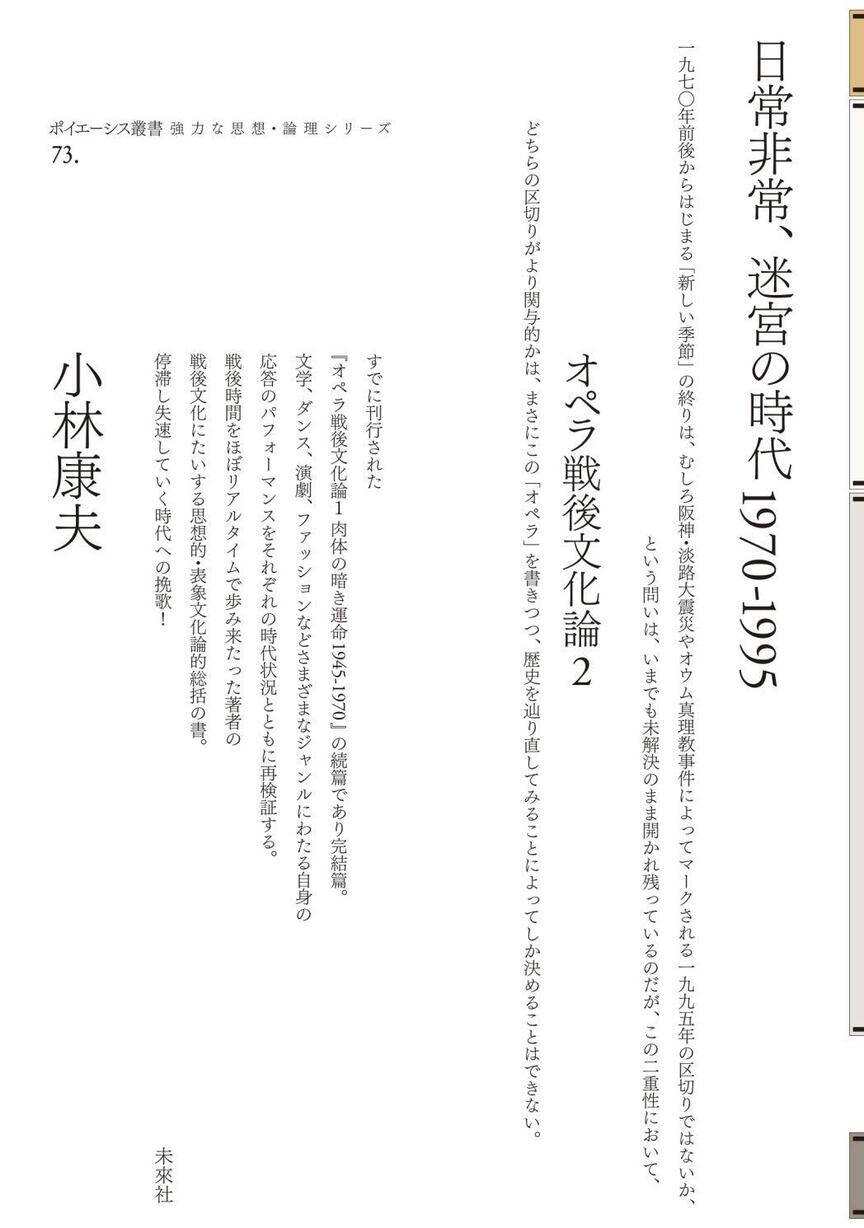

日常非常、迷宮の時代1970-1995 オペラ戦後文化論II

「これは、1970年に20歳であった、とりたてて特性のない、バナールな男がどのように時代の文化に参入しようとしたか、そのイニシエーションinitiationの〈劇〉でもあることになるかもしれない」(p. 10)という文が巻頭言に掲げられていることからもわかるように、本書は日本戦後文化について、たんに客観的な事実をもとにして綿密に論証を重ねていく類の研究書ではない。だからといって、主観的な印象にもとづいて恣意的に資料を用いたある種のフィクションというのでもない。本書は、1970年から1995年までの日本という「歴史的な空間」に完全に巻き込まれている著者自身の「劇」がそのまま一つの戦後日本文化論でもあるようなしかたで記述された、独特な歴史の書である。

この巻き込まれの渦を「劇」として示すためには「三人称+一人称」の装置が必要であるとして、本書の記述は「シネマトグラフィック」な展開になると著者は述べる。スクリーン上に、一人称的な内的視点から世界を記録する不思議なカメラを持った男の生きた歴史が投影されるのである。そのような本書を読み進めていく(眺め入っている?)われわれの心が踊るのは、この「シネマトグラフィー」という歴史記述の方法論がまさに本書の対象とする時代に呼応しているのだと気づいたときだろう。

1970年以降、日本文化は世界に向かって爆発的に広がっていった。その展開にはさまざまな他者がいて、それはたとえば西欧であり(武満徹、三宅一生)、米国であり(吉増剛造)、都市であり(磯崎新)、メキシコであり(吉田喜重)、それらとの出会いを通じて日本文化がみずからを更新していく歴史の運動があった。

そのような外への志向、異質なものとの出会いが、それではどのように自己の「内庭」へと反響したのか。自己と他者との「ズレ」が響かせる音をいかに聴きとるのか。本書は、他者との遭遇が必然的に生ぜしめたそのような時代の問いを、──パリと出会った三宅一生が「一枚の布」と「皮膚」との「ズレ」を演出したように──あらためて日本文化そのものに問い直させ、日本文化の自己変容を際立たせている。

「ズレ」とはまた、戦争の記憶からどんどん遠ざかってゆく日本の歴史が(おそらくいまもなお)抱えている内的な問題でもある。他者を求める時代の動きが、自己の「内庭」における他者、「僕の心の中の君」(村上春樹)への接近の運動に折り返される。他者とズレている自己があり、その自己はさらに内部に「ズレ」を抱えているということだ。だが「ズレ」は出会いの可能性でもある。著者は、「異形の存在との不思議な交流の接点をもっていたことを証する」エクリチュール(中上健二)、あるいは「〈他者〉であるような〈イメージ〉」を見ることを可能にする「ステーション」という舞台(太田省吾)を見つけ出し、そのうちには、現実的な世界と想像的な世界をつなげてしまうかのような、「日常非常」な特異性があると述べる。

そのズレつつ重なりあうさまに、本書は「画」あるいは「フォト」を与えてゆき(吉本ばなな、小川洋子、荻野アンナ、多和田葉子)、いかに異質なものと出会うのか、いかにその動的な経験にかたちを与えるのか、「日常非常」の経験を記述した作家たちの実践を書き留める。つまり、二重に「ズレ」を経験している自己がその個人的な葛藤と変容の「劇」をみずから物語るという記述の実践過程を、本書は──そうした記述の「モラル」について語りつつ──日本文化のなかから選びとり、そうして歴史の「動きを(cinémato-)書き記す(graphe)」のである。日本文化を語るに際して「三人称+一人称」の装置を用いる本書の「シネマトグラフィー」という方法が、著者自身が生きてきた時代と同期しているのがわかる。

こうして「不可能性/可能性」のダブル・バインドを突きつける荒川修作と対峙し、ウィリアム・フォーサイスの舞台に新しい「身体と空間との関係」を看取し、それを語ろうとして朝吹亮二の「雪のカルナヴァル」を呼び起こす1950年生まれの著者の姿と同時代的な仕事が、結末に近づくにつれてますます明確に浮かび上がってくる。1970年以降、日本文化は二重に「ズレ」を内包する歴史的空間のなかで形成されていった、という視座にわれわれが立てるのは、そのような歴史を実際に生き、時代の「ズレ」を引き受け、それを「道化」的な知(山口昌男)として実践してきた著者のおかげである。著者という個人を通してはじめて開かれるわれわれの歴史がここにある。

自己を対象化し、おのれの生きた日本文化を対象化し、それらがほとんど混ざり合っているような複雑多様な出来事の数々を的確な言葉にかえて一冊の本に書きまとめることのできる人はほかにいないだろう。これは、他者に自己を開き、応答し続けてきた著者自身の生の集大成ともいえる、圧巻の書物である。間狂言として差し挟まれた森村泰昌のパフォーマンス「NIPPON CHA CHA CHA」を、フランスはメスのポンピドゥーセンターで著者のすこし後方の座席からともに見ていたこの書評の執筆者は、本書を読んで、かれらのあいだには著者が実践してきた他者との出会いの一つのかたちがあるのだ、それが友情としていまも続いているのだと、公演後に二人が微笑みながら握手を交わした光景を思い返しつつ、そのことの凄まじさにあらためて圧倒されている。

(小手川将)