寄稿1 コンテンポラリー・ジュエリーと装飾

当然ではあるが、ジュエリーは装飾品である。長年コンテンポラリー・ジュエリーの世界にたずさわってきながら、この当然の事実について考える機会のなかった筆者に、そのきっかけを与えてくれた、京都精華大学准教授の蘆田裕史氏に改めてお礼申し上げたい。

当日のレクチャーでは、装飾という枠組みからコンテンポラリー・ジュエリーを見つめ直し、ジュエリー全般や装飾に応用可能なヒントを引き出そうとした。本稿はそのレクチャーを一部加筆したものである。ジュエリーの基本的な役割に触れたあと、コンテンポラリー・ジュエリーの世界における多様な装飾観を紹介し、最後にジュエリーと装飾の関係を総括した。

1. ジュエリーの役割

現在確認されている世界最古のジュエリーは、10万年前の貝であるとされている1。以降、世界各地でさまざまなかたちでジュエリーが発展し、様々な役割を担うようになった。最初に、ジュエリーの役割を紹介しておこう。無論、ひとつのジュエリーが以下の複数の役割を同時に担う場合が多い。

*1 この貝は、イスラエルのスフール遺跡およびアルジェリアのオウエド・デジェバナ遺跡で出土されたもので、穴があけられていることから、おそらくビーズとして使われていたと言われている。Oldest known jewellery discovered: https://www.nature.com/news/2006/060619/full/060619-10.html(最終アクセス:2020年5月22日)

(1)護符

(2)携行型の財産

(3)地位・帰属の表明(職業、宗教、民族など) *ただし、身につけることで、集団の結束を促す同一化と、集団間での差異を強調する異化という対極的な性格を有する

(4)メメント(形見、もらいものなど)

(5)機能

(6)芸術表現

(7)装飾

各役割の形成された歴史的経緯を辿ることは難しい。(5)について補足すると、機能性をそなえたジュエリーの代表例は、指輪のトップを印鑑にして用いることのできる、印章指輪である。ほかにも、古代ローマの鍵つき指輪や、「フィブラ」と呼ばれる服の留め金具などの例がある。ちなみに、留め具の機能を喪失し、その役目を装飾に特化したのがブローチだと言われている。

本稿では「ジュエリーにおける装飾」というテーマに鑑みて、(7)装飾を中心に、(6)芸術表現としてのコンテンポラリー・ジュエリーの具体例を紹介する。

コンテンポラリー・ジュエリーに焦点を合わせるのは、それが筆者の専門領域であるからである、以下で検討するように、装飾と複雑な関係を築いてきたコンテンポラリー・ジュエリーには──それが意識的なものであれ無意識的なものであれ──、作り手各人の装飾観が色濃く反映されるケースが多い。ジュエリーをひとつの芸術表現とみなすのは、それゆえであり、ひいては装飾について考えるための有効なヒントを提供してくれるだろう。

最初に、装飾の定義を確認しておきたい。装飾とは「美しく飾ること。また、そのかざり」(大辞林第三版)、あるいは「工作品の面(表,裏,側)、人体の部分、あるいは一定の広い空間に人為的に加工し、視覚や触覚を通じて美的快感をおこさせるようにしたものの成果」(世界大百科事典第二版)だとされる。

ジュエリーにおける装飾は、ジュエリーそのものに装飾をほどこし、ものとしての美しさを磨きあげるという意味での美的効果と、人がジュエリーを身につけることで、他者の目に映る自己をより美しく見せるという意味での美的効果という、二重の効果が期待される。また、先に挙げたふたつの定義のうち、後者に「触覚」が含まれることにも注意しておきたい。ジュエリーは手で触れ、身につけるものであるがゆえに、重量などの触覚的要素がつねに関わってくる。この点もジュエリーの大きな特徴のひとつである。

2. コンテンポラリー・ジュエリーのふたつの側面──「装飾」と「装着」

コンテンポラリー・ジュエリーはいつ始まったのか。その起点については諸説あるが、第二次大戦前にその萌芽がみられ、戦後になって、欧州やアメリカで同時多発的に発展をとげた、自己表現としてのジュエリーをめざす動きである、というのが、もっとも支持される説である。

その傾向のひとつは、デザイン上の創意工夫にある。クリシェ化したデザインからの脱却を図り、際立った個性でジュエリーの新風を巻きおこすことを意図したものであるが、この場合、ジュエリーを装飾品とみなす従来の立場は温存されることになる。

もうひとつの傾向は、ジュエリーを、芸術作品として認めさせようとする動きで、作家たちは、ジュエリーの装着性や身体性に焦点を合わせるようになる。また、装飾に対して批判的な見解が表明されるケースも多い。この流れの背景には、装飾品が応用芸術として展開してきたという一般的偏見こそが、彼らの活動を阻害しているとされたことがある。そこから、ジュエリーに固有の表現が模索されるようになったのである。

以上の点を確認したうえで、装飾に深くかかわるコンテンポラリー・ジュエリーをいくつか紹介していこう。各作家とも活動歴が長く、作風も多岐にわたるため、ここで示すコンセプトや考えは、彼らの仕事のごく一面にすぎない。ひとつ付言しておくと、近年の作品のなかには、一見装飾性の低い作品であっても、そのことがかならずしも装飾の否定に根差してはいないものもいくつか含まれている。

ハイス・バッカー

装飾、ひいてはジュエリーへの愛憎半ばする感情が、長い活動を通して作品に表出しているのが、ハイス・バッカー(1942~)である。バッカーは、プロダクト・デザイナーとしても、ドローグ・デザインの創始者としても名高いが、ジュエリーの専門教育を受けた経歴を有しており、コンテンポラリー・ジュエリーの分野で広い世代に大きな影響を与え続けていきた主要人物のひとりである。

ここでは、60年代から70年代かけての彼の活動を振り返っておこう。このころのバッカーは、のちに妻となるエイミー・ファン・リールサムと連名で作品を発表し、「芸術としてのジュエリー」という認知を広めることを目指した。彼が特に着目したのが、身体との関係性である。たとえば、《Stovepipe》(1967年)のボディ・ジュエリーは、その名のとおり、ストーブの排煙パイプを使い、その折れ目を身体にフィットさせてジュエリーにしている。

《Shoulder Piece》(1967年)のネックピースは、身体の形状をデザインの決め手にしている。素材はアルミニウムで、これが選択されたのは、当時のバッカーがゴールドぎらいだったこと、価格がてごろで軽量なこと、当時流布した未来志向の時代精神を表現するのにふさわしかったからである。また、写真からもわかる通り、流行のファッションを意識したプレゼンテーションも当時の仕事の特徴である。美術館やギャラリーを舞台に、モデルを使いショー形式で実施された作品発表が大きな話題を呼んでいた。こうした試みは、当時のネザーランドにおけるジュエリーとアートの接続において大きな役割を果たしたと言われている。

《Stovepipe》、ネックオーナメント、1967年、アルミニウム(紫:電解着色)、H360xW337xD230mm

《Shoulder Piece》、ネックオーナメント、1967年、アルミニウム、H120xW215xD200mm

オットー・クンツリ

スイスに生まれ、ミュンヘンで活動するオットー・クンツリ(1948~)は、1983年、その名も《Das Ornament》=「装飾」という作品を制作した。

クンツリは当時、新たな出発点を模索する過程で、ジュエリーの基本要素はイメージ、色彩、装飾であるにもかかわらず、自分がそれまでそれらをことごとく避けてきたことに気づく。そこで、それぞれをテーマにした三部作「克服のトリロジー」をつくることを思いたった2。そのひとつが、この《Das Ornament》で、ジュエリーにしてはかなり大ぶりな幾何学形態の表面を壁紙で覆い、それに金具をつけてブローチに見立てた作品である。

*2 クンツリから送られたメールの内容に基づく(2020年5月14日)。

クンツリは、装飾を直接表現する素材として壁紙が最適な理由を「壁紙が文字通り「空虚にたいする恐怖」の表れであるから」3とし、装飾への批判的な態度をあらわにしている。

*3 Florian Hufnagl, OTTO KÜNZLI. THE BOOK, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2013、613頁

クンツリはまた、知人に作品を身につけてもらい、ポートレートを撮影した。これらのポートレートにみられるモデルと作品の関係に注目しよう。

クンツリはこの作品以前にも、こうした「装着写真」をいくつか撮影している。だが、そこに写る作品の多くが、装着について実験という側面が強かったため、装着者はクンツリ本人である場合が多く、(無地のTシャツで装着部をアップにして写し、顔を写さないなど)無個性的な撮影法によるものであった。ところが、本シリーズのポートレート写真では、服装やポーズ、表情、作品の選択から、装着者の個性がありありとうかがえる。

このことから、ジュエリーにおける装飾とは、その人の個性とかかわるから発するものだと考えることができるのではないだろうか。

また、ジュエリーは、装飾品の一種ではあるが、そこに装飾をくわえるかどうかは、作り手の決定にゆだねられると明示したという点でも、ジュエリーと装飾の再考にとって、この作品が重要な位置を占めているのは確かだと考えられる。そもそも、その有無を随意に選択できるという性質は、ジュエリーばかりか装飾全般にあてはまるだろう。

《Das Ornament》、ブローチ、1983年、壁紙、ハードフォームプラスチック、木、20.3x10.9x2cm、直径0.6cm、長さ36.2cm、壁紙の商標名:Hollywood、Saba、モデル:Dieter W、撮影:作家本人

《Das Ornament》、ブローチ、1983年、壁紙、ハードフォームプラスチック、木、直径24x1cm、壁紙の商標名:Metallisé、モデル:Christin、撮影:作家本人

ペーター・バウフイス

無装飾のジュエリーを、ユーモラスなかたちで表現したのがドイツのペーター・バウフイス(1965~)による、「糸くず」を意味する《FUSSEL》(1997年)と題されたピンである。この作品は、ゴールドや銀を使っている点で、ジュエリーの伝統を引きついではいる。だが、装着による美的効果を狙うというより、服に糸くずやほこりがついているように見せかけることで、会話のきっかけ、「カンヴァセーション・ピース」としてのジュエリーの具体像を示している。

もうひとつの作品《You Are Here!》(2017年)は、Googleマップなどのデジタル地図で目的地や現在地を示すふきだし型のマーカーを模したピンだ。この作品では、ジュエリーがもつ付属物としての特性を生かしつつ、ヴァーチャル空間と現実世界との接続がこころみられており、ほこりのピンと同じく、美的効果という意味での装飾的要素はほとんど無に等しい。

これらの作品について補足したいのは、装飾への否定的な見解に立脚しているわけではないという点である(バウフイスは実際、装飾的な作品も制作している)。

《FUSSEL》、ピン、1997年、銀または金、モデル:Andi Gut、Mirei Takeuchi(手)、撮影:作家本人

《You Are Here!》、ピン、2017年、ナイロン、モデル:Lena Munzig、撮影:作家本人

テッド・ノーテン

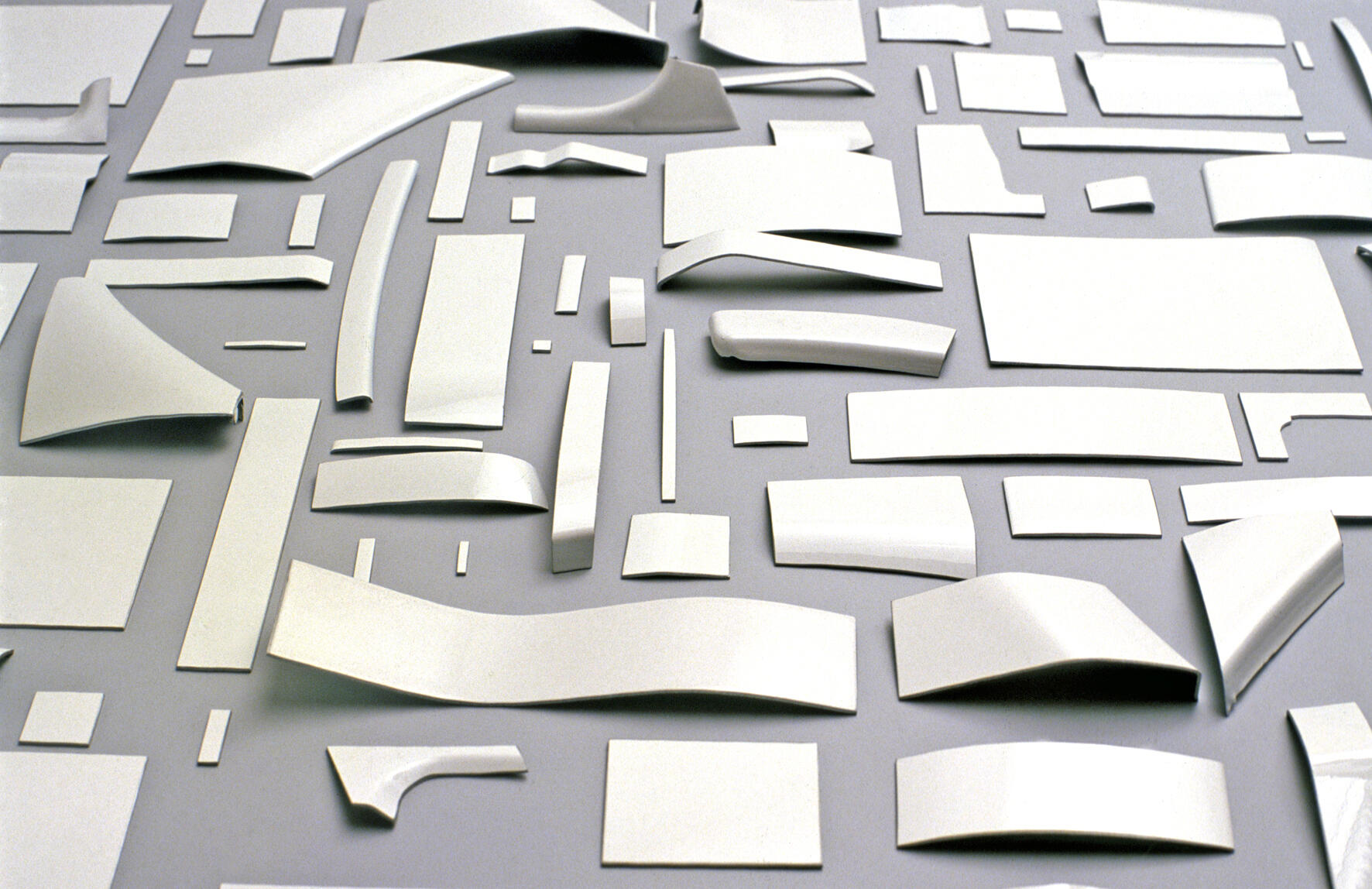

多くの場合、ジュエリーの装飾性は素材に由来する。キラキラと輝く貴金属や宝石は、希少性が高いがゆえに価値があり、さらには装飾効果も高い。だが、ネザーランドのテッド・ノーテン(1965~)は、メルセデス・ベンツを切り刻んでつくった《Mercedes Benz Brooches》(2001年)で、消費社会においてたとえ素材的価値が宝石に劣ろうとも、人の欲望の対象(ベンツ)を手に入れることで、成功と地位をアピールできると示してみせた。何かを利用して自分を大きく見せようとする意味での「飾り」、アクセサリーを、文字通りアクセサリーで表現したのである。

さらに、このブローチはスタイリッシュかつクールで、装着時の美的効果を伴っている。このことについて興味深いエピソードが報告されている。ノーテンがこのブローチのサンプルをメルセデス・ベンツ社に持ちこんだところ、その薄さを見た彼らは、堅牢な高級車のイメージを損なうとして、一気に興味を失ったという4。この逸話は、表層が、内実以上に事物の本質を露わにするという、装飾の不実な側面を物語っている。

*4 Ted Noten / Mercedes Benz Brooches: https://www.tednoten.com/portfolio-items/mercedes-benz-brooches/(最終アクセス:2020年5月22日)

また、ノーテンがこのブローチに、その年に出た新しいモデルのベンツを使ったことにも注目したい。そのことは、人の欲望と羨望を「飾り」にしたければ、モティーフの「賞味期限」にも注意を払わねばならないということさえも暗示しているからである。

《Mercedes Benz Brooches》、2001年、メルセデス・ベンツ・Eクラス 210、撮影:作家本人

ダニエル・クルーガー

ここまでは、装飾に対する否定的ないしは屈折した態度を読みとることのできる作家を紹介してきたが、ここで、その長いキャリアにおいて装飾的なジュエリーを制作し続けてきた作家を紹介したい。南アフリカ出身でドイツ在住のダニエル・クルーガー(1951~)である。

彼は、色彩、文様、造形、ボリューム感など、あらゆる装飾の要素をジュエリーにふんだんにとりいれる。技法的にも、石留めや線細工、粒金細工、七宝といった伝統的なものもあれば、かぎ針編みやビーズ編みなどの手芸技術も使用される。色とりどりのプラスチックのファウンドオブジェクトも用いられる。素材の価値を問わず、あらゆる手段を駆使して、身体の周囲の空間を装飾で埋め尽くそうとするかのような作風には、「執念」と呼びたくなるほどの装飾への意志を感じる。

なかでも筆者が注目したいのは、石やガラスでできた無数のビーズを、色糸を使って金属基体に結びつけたネックレスだ。「結ぶ」という行為が持つ呪術的な性格、非日常的な大きさ、装飾の過剰さ、色彩などの要素があいまって、独特の祝祭性、祭祀性を帯びている。装飾性そのものが見事なのはもちろん、その過剰さが、儀式や饗宴に欠かせない小道具としての装身具の特性を想起させる。

ネックレス、2003年、銀、ガーネット、シルク、L: 48cm、撮影: Udo W.Beier、所蔵:Mint Museum Randolph, Charlotte (米国)

ネックレス、2005年、ターコイズのビーズ、ガラスビーズ、シルク、銀、、11 x 8 x 3 cm、撮影:Katrin Gauditz、個人蔵(米国)

ローレン・カルマン

最後に、比較的若い世代の作家をふたり紹介したい。ひとりは、ビジュアル・アーティストのローレン・カルマン(1980~)である。カルマンは装飾に言及した装身具をたびたび作発表してきた。その特徴は、装着に苦痛を伴い、時に装着する者を醜悪に見せるところである。

《Hard Wear》シリーズ(2006/2009年)もそのような作品のひとつで、金や色石を使った装身具と写真、映像、パフォーマンスで構成されている。装着者は、涙を流し、よだれを垂らす。見るからに苦しそうで痛そうである。本作では、人類史において、人が金に求めてきた浄化作用や永続性と言った概念と、忌むべき衰える肉体とを並置することで、金や装飾の力で目指される理想と、現実とのギャップが浮き彫りにされる。作品ステートメントでは、浄化の対象として、女性が、いわばやり玉に挙げられてきた歴史にも触れている。本作では、本来女性を美しく見せるはずの金も宝石も、作者であり写真のモデルでもあるカルマンを苦しめ、醜悪にする。そこには、押しつけられた美にひそむ歪みと権力の男性性とが表象されている。

《Hard Wear Lip Adornment》、2005年、インクジェットプリント、エレクトロフォーム加工の銅(金メッキ)、銀、半貴石

新里明子

新里明子(1986~)は、容姿の改変がもたらす内面への作用に着目し、カルマン同様、通常のネックレスや指輪とは異なる形態をもった装身具を制作し、写真によるプレゼンテーションを行ってきた。

《Another Skin》(2015年)は《Putting on Someone's Identity》と《Wearing Makeup》のふたつのシリーズで構成されており、前者は、レザーにプリントした他者の顔の一部を装着する作品で、後者は、ピエロのメイクをスワロフスキーのクリスタルで置き換えた作品だ。いずれも、ユーモラスでありながら、どこかもの悲しい。それは、自分を飾り自分以外の何者かになろうとすることを通じて、より完璧な自己イメージを追求する行為の「滑稽さ」が示唆されているからであろう。だが、ここでは、その滑稽さに対する批判よりも、たとえおかしみを誘おうとも自分を飾らずにはいられない、人の性への優しいまなざしを感じるのは私だけだろうか。

それは《Self-confidence Boosters》(2018年)にも表れている。この作品は、装着することで物理的に口角を上げたり、背筋をまっすぐに矯正したりする装身具であり、何かを身につけることが、その人に自信と勇気を与えることを示している。

新里は、コンテンポラリー・ジュエリーがその歴史の中で取り組んできた装着の可能性という問題を引き継ぎつつ、ジュエリーの装飾性をあえて肯定的に表現する。

コンテンポラリー・ジュエリーの言説では近年、「ジュエリーはアートかどうか」という問いから、「ジュエリーはジュエリーであり、それ自体で何ができるか」という問いへの転換が生じている。装飾というジュエリーがもつひとつの特徴を、人の内面と直結させて制作する新里の仕事は、コンテンポラリー・ジュエリーと装飾、どちらの問題を考えるためのも貴重な示唆を与えてくれる。

《Wearing Makeup – eyes》《 Wearing Makeup – nose》、フェイスピース、2015年、真鍮(金鍍金加工)、スワロフスキークリスタル、モデル:Kitty Garrett、撮影:Runa Anzai

3. ジュエリーとその装着者による相乗効果

ここまで、代表的な作家を個別に取りあげてきた。もちろん各者各様であるため、ひとつの総合的な装飾観を引き出すのは困難である。とはいえ、そこに共通点を見出すことは決して不可能ではないだろう。当然のことながらジュエリーは、人に装着されて、はじめて意味を成す。作品性の高いものにかぎらず、すべてのジュエリーに当てはまる条件に、現代の作家たちはわたしたちを立ち返らせてくれるように思われる。

私は以前、都内の地下鉄でひとりの男性を見たことがある。20代後半から30代前半と思しきその長身の男性は、黒と紺を基調としたユニセックスなファッションの首元に、真珠の一連ネックレスをまとっていた。真珠の一連ネックレスといえば、スタンダード中のスタンダードであり、冠婚葬祭や皇族の定番アイテムであり、日本以外の文化でも、貞淑や押しつけられた女性らしさの象徴とされるジュエリーである。それを、男性がさらりとおしゃれにつけこなしているさまは鮮烈そのもので、その装着者、そのアイテムだからこそ成立した、目の覚めるようなコンビネーションだった。

ジュエリーは、それを選ぶ側である装着者の主導権が大きいように思われがちである。しかし、先の男性の例からも分かるように、ジュエリーそれ自体が、その人の全体の印象を左右し、時に(本人に思いもよらぬかたちで)その個性を視覚化しうる。そう考えると、ジュエリーもまた、装着者に対して大きな力を行使する。これは先にクンツリの壁紙ブローチについて述べた見解とも通じるだろう。

このように、人の個性を可視化するためには、ふたつの要素が必要になる。すなわち、(1)その人がジュエリーを装着するかどうか、(2)そのジュエリーがどのようなものか、である。(1)は当たり前のようだが、ジュエリーは服と違って、身に付けないと外に出られないものではない。そのゆえ、装着するかどうかという、その決断時に、その人の意志が働く。(2)については、ジュエリーのデザインのみならず、それが帯びる意味や意味の強さ、世間への浸透具合も、ジュエリー装着の意味内容を大きく左右する。

そして、ジュエリーが装着される時にはさらに、次のふたつの要素が相まって、視覚効果を完成させる。(3)装着者がどのような人か、(4)それを見る人がどのような人か、である。このことは、先の真珠ネックレスの男性の例を思い出すと理解しやすくなる。装着者が男性であり(3)、真珠のネックレスが持つ意味を知っている筆者(4)がそれを目撃したために、強いインパクトを残したのである。実は、この(4)は(1)にも深く関連している。多くの国では、人は習慣的に身に付けている結婚指輪などを除けば、家でくつろぐ時にジュエリーを外し、外出時にのみそれを装着する。これは最初の定義でも述べた通り、ジュエリーによる装身が、他者の視線を前提としていることを表している。

コンテンポラリー・ジュエリーの場合は、デザインと意味の両面で、作家の個性や考えがとくに色濃く表れる。前段で挙げた4つの項目には、作り手がどのような人かという5つ目の要素が加わるかもしれない。この最後の要素は、すべての要素について装着者にいっそう自覚的になることをうながす。そのとき、身に付けるという行為は、作り手の考えと共鳴しそれが自分の一部であることを周囲に表明することになるだろう。ジュエリーを身につけるとはいかなる事態なのか、自分にとってジュエリーとは何なのか──装着者はそうした問いへの再考を、ジュエリーを通じて迫られることになるのだ。

4. ジュエリー/装飾に願う

ジュエリーについてもうひとつ忘れてはならないのが、装着者の内面への影響だ。最初に挙げたジュエリーの役割からもわかるように、ジュエリーはその人のアイデンティティや生活に密接に関わり、外見のみならず内面にも作用する。これは、物体を基体とする他の装飾と、人を基体とするジュエリーとの決定的な違いである。

ここで注目すべきは、付けなくてもよいにもかかわらず、ほぼ世界中の文化圏に何らかの装身具が存在することである。このことは、ジュエリーが人間の本質にかかわるものであることを示唆している。その根幹を考えるとき、思い浮かべるのが中島俊市郎(1972~)である。テキスタイル作家にして、羽根や絹糸を使ってごく繊細で軽快なジュエリーを制作している中島は、2000年の個展開催時にステートメントで次のように述べている。ここでは、図らずも飾り全般についての言及があるが、ジュエリーひいては装飾についての結論の呼び水としたい。

生活を取り巻く、様々なモノ、ことに施される様々な装飾。それらが何の為に、また何を願い施されたのか、人は用を満たすために存在する道具に、どうしてかざりや、彩りを求めるのか。その答えはわかりませんが、私が感じている「かざる」という行為の「良心」のようなものを表現できたらと考えています5。

*5 中島俊市郎展 -ワード・オーナメンツ- : http://www.isogaya.co.jp/artist/nakashima-shunichiro/s-nakashima00/s.nakashima00.html(最終アクセス:2020年5月22日)

この「良心」という言葉に注目したい。装身具に関しては、現存する最古のジュエリーとして、発掘された10万年前の貝を冒頭で紹介したが、おそらくは、それよりさらに古い時代から人はなにかを身に付けていた可能性が高い。それは、美しい花を見て思わず、髪や手に添えたくなるような、たわいのない欲求だったのではないかと思う。たとえば、かんざしの語源にもなっているという挿頭花(かざし)は、元々は、生花による頭飾りをさし、のちに神事の儀式の道具として用いられるようになった。その後、造花のものがアクセサリーとして制作されるようになった。

そんなささやかな欲求を、わたしは中島が言うところの「良心」という言葉に重ね合わせたい。そして、たとえ時代を経て多様化し、人の醜さをも内包するようになった装飾や装身具が、今も、そしてこれからも、「良心」に根差して何かを飾るという行為としてあり続けることを信じたい。

最後に付言すると、現下のコロナ禍がどのようにジュエリーに影響を及ぼすのか注視したいと考えている。この災禍は生活様式を変えると言われる。他者の視線、しかも比較的近距離の視線を想定するジュエリーが、オンライン・コミュニケーションの活性化によりどう変わっていくのか、本来あった護符的な性格に対する希求の高まりはどう変わっていくのか──関心は絶えることがない。

一例としてマスクは、この短期間で医療用品と護符と装飾品とが混然一体となった、ある意味特異な装身具と化しつつある(美術批評家の黒瀬陽平が政府支給の布マスクを「国家神道からの贈り物としての、護符としてのマスク」と評していたことは示唆的ではないだろうか6)。マスクがファッションやジュエリーの文脈でどのように扱われていくのか、今後の動向を注視したい。

*6 『ポストパンデミックと芸術の使命』(DOMMUNE×芸術動画(カオス*ラウンジ)合同記念番組)4月24日配信

参考文献:(順不同)

Hugh Tait, 7000 Years of Jewelry, London: A Firefly Book, 2008

Peter Dormer, Ralph Turner, the new jewelry: trends + traditions, London: Thames and Hudson Ltd, 1985

Ida Van Zijl, Yvýnne Joris, Gijs Bakker and Jewelry, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2005

Florian Hufnagl, OTTO KÜNZLI. THE BOOK, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2013

Liesbeth den Besten, ON JEWELLERY: A COMPENDIUM of international contemporary art jewellery, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2011

Marjan Unger, Jewellery in Context: A multidisciplinary framework for the study of jewellery, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2019

山口遼『ジュエリーの世界史』新潮文庫、2016年

参考ウェブサイト:(最終アクセス日はすべて2020年5月15日)

Gijs Bakker http://www.gijsbakker.com/

Peter Bauhuis http://abc.artfree.de/

Atelier Ted Noten https://www.tednoten.com/

Daniel Kruger https://klimt02.net/jewellers/daniel-kruger

Lauren Kalman https://www.laurenkalman.com/

Akiko Shinzato https://www.akikoshinzato.com/ https://klimt02.net/jewellers/akiko-shinzato

中島俊市郎展(ギャラリーいそがや)http://www.isogaya.co.jp/artist/nakashima-shunichiro/s-nakashima00/s.nakashima00.html