ハンブルクと政治的図像学 マルティン・ヴァルンケを偲んで

ドイツ北部の都市ハンブルクにとって2019年はいくつかの点で記念すべき年(Jubiläum)であった。ハンブルク大学は創立百周年を迎え、さらに政府指定のエクセレンツ・イニシアティブに数え入れられた。アルスター湖を覆う、凍てつく寒さをも吹き飛ばすように、大学周辺は競争的資金獲得の知らせに沸き立っていた。中世から続く古い伝統を持つ南方の大学都市に比べて、ハンブルクの知的遺産はまだ一世紀ほどの歴史しか持たない。ヨーロッパを襲った大戦もまだ冷めやらぬ中、なにもない更地からなんとかそこに学問と文化の一大拠点を作ろうとした先人たちがいたのである。現在では「イメージ史家」として知られるアビ・ヴァールブルクとその弟マックスは、大学の前身となる「ハンブルク学術基金」の初期の共同出資人の一員であった。彼らの大学への貢献は金銭面だけでなく、学問的な面でも認めることができる。かつてここで教鞭をとっていたエルンスト・カッシーラーとアーヴィン・パノフスキー、それぞれその名を冠した講義室が大学の主棟(Hauptgebäude)に設置されており、今もそこで授業が行われていたりする。その当時多くの知的交流が行われていたヴァールブルク文化科学図書館(現ヴァールブルク・ハウス)は、創設して間もない大学の水準を高めることに一役買っていたのである。記念といえば、中央駅からほど近いハンブルク・クンストハレもまた昨年150周年を祝い、その歴史を回顧する特別展を開いた。この美術館では、ヴァールブルクと個人的に親交のあったグスタフ・パウリやカール・ゲオルク・ハイゼといった知識人たちが、館長を代々歴任してきた。あの有名なパトスフォルメルが生まれるきっかけとなった「オルフェウスの死」の図版を所蔵していたのも、このクンストハレである。ハンブルク大学の美術史講座、ヴァールブルク文化科学図書館、ハンブルク・クンストハレ、これら三つの機関はそれぞれ互いに刺激を与えながら発展してきた。そんな歴史的なつながりが、記念祭の裡に隠されているのである。

* * *

昨今、イメージ論の旗手たちが関心を寄せる対象の一つに政治的図像学がある。カルロ・ギンズブルクの『政治的イコノグラフィーについて』は昨年邦訳が出版され、またカール大帝のイメージ政治を扱ったホルスト・ブレーデカンプの『泳ぐ権力者』もすでに日本語で読めるようになっている。ジョルジュ・ディディ=ユベルマンの近年の研究も、政治的図像学という点からとらえられるかもしれない。ヴァールブルクのムネモシュネ・アトラスを主に論じた『アトラス、あるいは不安な悦ばしき知』で、いかにイメージが戦争の惨禍に介入していたかを論じ、2016年には「蜂起」展という展覧会を組織しながら政治的身振りに焦点をあてたことはまだ記憶に新しい。イメージの社会的な役割や機能を検討する上で、政治ほど分析に適している領域はない。イメージ研究の前線にいま一度政治というテーマが躍り出てきているのである。

政治的図像学という言葉を聞いて、ホッブズの『リヴァイアサン』を想起する人もいるのではないだろうか。近代政治学の古典ともなる、この著作の冒頭に付された厳かな君主のイメージは、これまでにも度々議論の俎上に載せられてきており、早くはカール・シュミットがそれを取り上げ、歴史上最も強力な政治的シンボルの一つに数え上げている。ギンズブルクも先の著作でこのテーマを扱い、ブレーデカンプは一冊の研究書を費やしてこの図像の分析をおこなった。さて、ホッブズがそうした象徴的身体を著作の扉絵に用いたのは、他でもない彼自身が政治における視覚性、イメージの力の重要性を熟知していたからにほかならない。ルネサンス期の人文主義的風潮のもとで育った彼は、読者に強く訴えかけるイメージを著作の冒頭に置くことで、修辞学的な説得術を実践していたとも指摘される。また、ブレーデカンプが言うように、こうした意図の内には、無数の臣民を身体化した巨大な怪物がもたらす畏れや恐怖を観者に刷り込ませることによって、コモンウェルスの危機である内戦を克服するという戦略も含まれていただろう。

政治におけるイメージの役割を心得ていたのは、ホッブズだけにかぎらない。六世紀にキリスト教の教父たちは聖書の教えが一部の人だけに享受される排他的なものであることを見て取っており、その中で教皇グレゴリウス1世は、文字を解さない平信徒たちにも聖書を理解できるようイメージによるプロパガンダを計画していた。ルネサンス期には、やはり近代政治学の祖とも称せられるニコロ・マキャベリが統治者の野心を写し出す視覚的表象に対してすでに意識的であった。ザクセンの官房学者だったユリウス・ベルンハルト・フォン・ローア(1688-1742)は、教会による宗教的イメージ・プロパガンダの議論を手がかりとしながら、1733年に権力の感覚的表象の利用について論じている。曰く、「外的な感覚にだけ頼り、理性を全く必要としない粗野な輩には、王の威厳のなんたるかなど到底理解されないであろう。しかし、視覚を通して受容され、それ以外の感覚にも訴えかける事物を用いることで、彼はその威厳、権力、支配に対して明確な観念を得ることができるだろう」。

政治学、もしくは実際の統治術においてイメージの意義が十分理解されてきたことは先に確認したとおりだが、それでは学問としての政治的図像学とは一体何なのかという問いが当然出てくる。とりあえずは、異教的古代の図像伝統やキリスト教のイコノグラフィーに匹敵する巨大なイメージ体系であると定義づけることができるだろう。もちろんそれらは多分に重なっており、異教神を統治者の象徴とし、キリスト教的な図像定型を政治の文脈に借用してくることも珍しくはない。それにもかかわらず、政治はそれらとは区別される独自のイメージ慣習を涵養してきた。一般的に言って、たしかに政治は言語によって大いに支えられているが、同時に視覚的な感覚の拠り所なしにはその強固な統一性を維持することはできない。

視覚的な現象は政治のさまざまな次元に入り込んでいる。いくつかの例を挙げれば、政治的肖像、儀礼での演出、権力者の霊廟、政治的見世物、記念メダル、祝典、政治演劇、カリカチュア、パレード、建造物、庭園、記念碑、チラシ、プラカード、プロパガンダ誌、報道写真、傾向映画等々である。こうした幅広い射程を含みながら政治的図像の生産・流通・受容を綿密に分析する研究はたしかにこれまでにも存在してきた。ピーター・バークはルイ14世などのイメージ・プロパガンダを包括的に考察しており、日本の文脈では80年代から多木浩二がこうした問題に着手している。近代的な美学に基づく自律的な芸術観を排し、政治や社会に開かれたものとして芸術を考察する芸術社会学の動向は、おおよそニュー・アート・ヒストリーの台頭と踵を接している。それはまた、歴史学におけるイメージ資料の再評価とも重なるだろう。歴史を読み解く素材としては、それまで言語史料が主流であったが、イメージはそれにもまして時代の雄弁な証言者となりうるのである。

とりわけドイツの美術史学に関して言えば、60年代から70年代にかけてこうした研究が本格的に進められてきた。この分野の第一人者となったのは、のちにハンブルクに政治的図像学の礎を築いたマルティン・ヴァルンケである。彼にとって政治的図像学の責務とは、なによりもまず政治空間におけるイメージの能動的な役割を見出すことにほかならない。こうしたイメージの政治的機能を考察するために、彼はオーストリア大公マリア・テレジアの肖像提示の例を挙げている。

1742年、一枚のチラシがオランダから出回ってきた【fig. 1】。その紙面には、オーストラリアの将校ケーフェンヒュラーが、右手に手紙を握り、左手に肖像画を掲げる様子が描かれている。左手の肖像画の人物は、ハプスブルク朝の大公として政治を司っていた若きマリア・テレジアとその息子フランツ・シュテファンである。当時オーストリアは、自国の領土をバイエルンに攻められ窮地に立たされており、若き大公は臣下の士気を高めるために、自身の苦境を知らせる手紙をみずからの姿が描かれた肖像画と一緒に彼らに送ったのである。チラシに描かれたイラストを信じるなら、そこではテントから出てきた兵士たちが肖像に向かってお辞儀をし、他の者は高揚のためか剣を上に高く振り上げている。文字による手紙での嘆願に加えて、自分の肖像画をそこへ付随させたのは、イメージそれ自体が政治的な手段として効果的に働くと考えていたからであろう。法の整備や権力機構の構築など政治が行う実効的な統治は、象徴的・美的な演出や戦略によっても支えられているのである。

fig. 1 作者不明、アムステルダム、1742年。

fig. 1 作者不明、アムステルダム、1742年。

政治空間におけるイメージ力学を解き明かす政治的図像学の先駆者として、ヴァルンケはたびたびヴァールブルクの名前に言及している。ヴァールブルクが「ルターの時代の言葉と図像における異教的=古代的予言」で取り上げたのは、宗教改革期に諸党派がイメージに託していた政治的機能であった。当時出回っていた、占星術的な迷信に基づくイラスト群は、民衆を恐怖に陥れ扇動する力を持っていた。印刷技術のおかげで、こうした迷信的なメッセージやイメージが全ヨーロッパに普及したのである。ヴァールブルクがこうした研究に取りかかっていたのは、ちょうど第一次世界大戦の最中であった。この大戦をきっかけに広まっていく各国の国粋的なプロパガンダを個人的に収集していたヴァールブルクにとって、それらはまさに宗教改革期に行われていたメディア政治のように思われたのである。ヴァルンケによれば、ヴァールブルクのこの研究が政治的図像学にとって先駆的な価値を持つのは、宗教改革のパンフレットやイメージ・プロパガンダを文化史の対象として正当に取り扱ったということだけにとどまらず、実際に現実化しつつあった扇動の政治的威力を歴史研究というかたちで問題化したからでもあった。

ヴァルンケがこのようにしてヴァールブルクに従いながら政治的図像学を進めていく背景には、博士号を取ったルーベンス研究や大学教授資格(Habilitation)論文で扱った宮廷芸術への関心がある。彼の名を美術史界で一躍有名にすることになったのが、1970年にケルンで開催された「美術史家会議(Kunsthistoriker-Kongress)」である。彼はそこで「学問と世界観の間の芸術作品」という部門を組織し、戦後においてもなおドイツの美術史学に巣食っていたイデオロギーを批判した。ヴァルンケの批判はとりわけ芸術を論じる言説批判というかたちをとって行われた。これは大きなスキャンダルとなり、ヴァルンケが学会の重鎮から睨まれる可能性も懸念されるほどだったという。そうしたなか、彼を新任の教授として迎えたのがマールブルク大学である。マールブルク時代、ヴァルンケは盟友であるハインリッヒ・クロッツに出会うとともに、ホルスト・ブレーデカンプとフランツ=ヨアキム・フェアスポールを大学院生として迎え入れている。加えて、1978年にはドイツでおそらく初めてとなるヴァールブルクに関するゼミも開いている。こうした縁もあって、1979年に彼はハンブルク大学へと移り、この北方都市に政治的図像研究の一大拠点を築くことになる。

1991年にヴァルンケはライプニッツ賞を受賞し、それで得た資金をハンブルクの「政治的図像学研究拠点(Forschungsstelle politische Ikonographie)」の運営ために当てている。また、彼の主導によって1993年にハンブルク市が、かつてヴァールブルク文化科学図書館として使われていた建物を買い取り、ハンブルク大学に帰属する研究機関ヴァールブルク・ハウスへと刷新した。こうしたハード面での改革が進められていく90年代には、政治的図像学の名を冠したゼミも継続的に開かれていた。ハンブルクでの政治的図像学プロジェクトの目玉となっていたのが、イメージ・インデックスの構築である。もともとヴァルンケが個人的に所有していたこのインデックスは、共同の研究資源としてヴァールブルク・ハウスへ寄贈された。設置された当初十数万枚しかなかったインデックスは、現在四十数万枚にまで膨れ上がっている。

このインデックスの見出し語には、統治者のイコノグラフィー、政治におけるイメージ機能、芸術政治、政治的風景・都市のイコノグラフィーなどが含まれている。インデックス全体では、120ほどの大見出しとその下におおよそ900個の小見出しがあり、個々の項目ごとにそれに対応するイメージが何十枚と収められている。新聞記事や芸術作品などさまざまな対象が網羅的に集められることで、政治的図像学に関わる主題の歴史的変遷や図像的な広がりを一望することができる。ヴァールブルクが図書館内で生前に収集していた書籍や図版などは、ナチスの台頭を受けて1933年にハンブルクからロンドンへ移譲された。政治的図像学インデックスは、こうしてもぬけの殻となったハンブルクに再びヴァールブルクの理念を取り戻そうとするヴァルンケらの尽力の賜である。このインデックスをもとにした『政治的図像学ハンドブック』が2011年に二巻本として出版されている。このハンドブックは、「退位(Abdankung)」から「小人(Zwerg)」まで141個のキーワードに関する記事が収められており、政治的図像学イメージ・インデックスを用いた多様な分析例を提供してくれる。

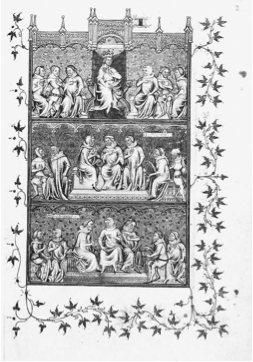

ハンドブックから、ヴァルンケがかねてから取り組んでいた民主主義のイメージをめぐる議論を取り上げてみたい。それによって、われわれは政治的図像学の試みの一端を確認することができるだろう。現代のわれわれから見ると民主主義は、疑う余地のない至極当然の観念であり、「歴史の最終到達点(テロス)」ですらあるように思えることがある。ところが、イメージの歴史はそれが比較的新しい産物であることを示してくれる。古代の認識では、民主主義は必ずしも人々に求められる良き政治体制ではなかった。むしろ、アリストテレスの『政治学』にも見られるように、ある種異常な転倒したシステムとして理解されていた。1370年にフランス王カール四世は、宮廷に仕えていた学者ニコラ・オレームに『政治学』を翻訳し、図解するよう命令した。その扉絵には、君主制から民主制にいたる政治体制の階梯が図示されている【fig. 2】。この二対のイラストからなる扉絵には、左側に良き統治をあらわす三つの体制が、右側に悪しき統治の三つの形態が描かれている。その中で民主主義は、悪しき体制の一番下に位置する。武装した執権者たちの一人は、手に金槌のような武器を携え、またある者は臣民たちを放逐し、左側では絞殺台のうえに人が架けられている。こうしたイメージで語られる民主主義は、良き体制の一番下に位置する金銭政治(Timokratie)の変態として理解されていた。悪しき政治体制の頂点に位置し、図の中では斬首など残虐な悪行が横行している僭主制に比べるとまだ耐えうるものではあるが、それでもなお民主主義はネガティブな表象を付与されてきたのである。

fig. 2 作者不明、(左)善政の三形態(上から君主制、貴族制、金銭政治)、(右)悪政の三形態(上から僭主制、寡頭制、民主制)、ニコラ・オレーム『アリストテレスの政治学』より(1375年頃、ブリュッセル、国立図書館、Ms 1101-1102, fol.1v u. fol. 2r)。

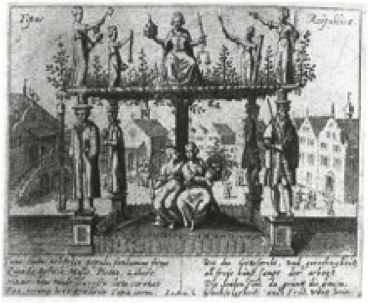

民主主義にまとわりつく否定的な含意は、中世後期やその後も根強く維持されてきた。こうした価値規定が、徐々に転換するきっかけをつくったのは共和制(Republik)という概念である。これは政治の先導者が舵を取る船のメタファーで語られることもあったが、つねにその結びつきが安定していたわけではなかった。1608年に描かれたイラストでは、東屋の構造に共和制が見立てられている【fig. 3】。屋上には人民の代表とその周りを囲う四人の臣下(司祭、学者、法官、労農)が配され、男像柱に支えられた屋下には平和と豊穣の擬人像が座っている。共和制の理念を伝えるイメージ化の作業は、何度も試みられていたものの、それが王政に近いのか、はたまたそうした政体に反するものなのか判然としない両義的な状態が続いていたようである。

fig. 3 フリードリッヒ・ブレンテル《東屋としての共和制》、ヤコブ・フォン・デル・へイデン『一握りの冗談(Pugillus Facetiarum)』より、ストラスブール、1608年。

17世紀に本格的に編纂される『イコノロギア』によって、民主主義は自身のアレゴリカルな形象を獲得することになる。チェーザレ・リーパによる1645年版のエンブレム本には、君主制、貴族制とならんで民主制(民主主義)が収められている。そのイメージに目をやると、かつてプラトンがその姿を華やかな擬人像として語っていたこととは裏腹に、慎ましやかな装束に身をまとった年輩の女性が描かれている【fig. 4】。彼女のアトリビュートとなる葉冠は民族の統一を、右手のザクロは国民集会を、地面に積まれた穀物は民衆のための食糧の豊穣、そしてそれによる慰労を意味している。左手に掴まれている蛇は、民主主義が未だ名声を得られず、「地を這う」政治体制であることがほのめかされている。『イコノロギア』によるこの民主主義のイメージは、その後ヴェルサイユ宮殿の南翼に設置された彫刻像のなかに引き継がれている【fig. 5】。この像は宮廷芸術家シャルル・ル・ブランの発案により、ジャック・ビュイレットによって制作されている。フランスの宮廷におけるこの民主主義の例は、リーパの『イコノロギア』と同様に、君主制の代わりとなる「レゾン・デ・タ」の立像、そして貴族制の擬人像と並べて置かれている。こうした経緯を経て、民主主義は他の政治体制と肩を並べるまでに、「出世」したのである。むろん、それがさらに他を凌ぐ唯一無二の地位を得るにはフランス革命を待たなければならない。

fig. 4 「民主主義(Democratia)」、チェーザレ・リーパ『イコノロギア』、ベネツィア、1645年。

fig. 5 ジャック・ビュイレット(シャルル・ル・ブランの構想による)《民主主義》、1681-1683年、ヴェルサイユ宮殿南翼(1893年のレプリカ)

しかし実際は、革命前後においても民主主義への懐疑心はそう簡単に拭い去られたわけではない。ジャン=ジャック・ルソーも『社会契約論』の中で、神の国における統治形態に民主主義がふさわしいことを認めながらも、人間によるそうした統治には否定的な態度を示していた。また、民主主義について、クリストフ・マルティン・ヴィーラントは「あらゆる政体の中で最悪のもの」、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテは「まったく目に余る政治制度」とそれぞれ糾弾している。

そのために、民主主義もしくは共和制という近代政治の新たなレジームはあらゆる手段を尽くして、みずからを喧伝する必要があった。そこで用いられたイメージ・プロパガンダは、そのことの顕著な証左である。共和制は、これまで張り合ってきた貴族制や君主制を駆逐して、ときにはそれらの演出のレパートリーを横奪しながら、いまや威厳ある容姿に身を包むのである【fig. 6】。策術はこれだけに尽きるものではなかった。民主主義は、ヴィクトリアとローマからは勝利を、ユスティアエからは公平さと気品を、カリタスからはときに母性を、そしてスペースとリベルタスから熱情を、最後に大天使から巨大な翼を借用し、折衷的な自身のイメージを作り上げていく【fig. 7】。新たな意味を吸収し、みずからのイメージをその都度刷新してこられたのは、ひとえに民主主義もしくは共和制がそれまでに揺るぎない同一性を確立してこなかったことに由来する。こうしたイメージは、すぐさま民族国家の自己表象の中に取り込まれていき、近代の政治的図像の主要なレパートリーの一つとなっていったのである【fig. 8】。

fig. 6 アレクサンドル=エヴァリスト・フラゴナール《君主制と貴族制に対する共和制の勝利》、1794年、フラゴナール美術館。

fig. 7 ジュール=クロード・ジーグレル《共和制》、1848年のコンペのための素描、リール宮殿美術館。

fig. 8 イタリアの切手(R.グラッシの草案)、1945年。

以上のように、民主主義がヨーロッパ社会の中でこれまで通ってきた道程はイメージの中にしっかりと刻まれている。民主主義の黎明期には、そのイメージは現実を写しだす鏡というよりは、むしろフィクションとして機能していた。民主主義や共和制という概念を前にして、その時代が何を欲していたかがイメージによって描かれているというわけである。ヴァルンケが言うように、社会の中で政治参加する市民たちにとっての基準を、これらのイメージは目に見えるかたちで提示してくれる。こうした芸術によるフィクション作用は、政治の領域が宗教や道徳から独立していくにつれて、より強力になっていった。フランス革命を期に、こうしたフィクション装置は実際の政治実践の中に取り込まれていき、規範的な要求と深く結びつくことになる。歴史なイメージ探求のなかで、現代のわれわれはときに奇異とも思われる図像に出会う。そこに映されているのは、過去の芸術家たちが抱いた願望の痕跡にほかならない、とヴァルンケは説く。時代と感性が衝突するところに結晶化したイメージを探求するという意味で、ヴァルンケの政治的図像学はヴァールブルクが構想していた「歴史心理学」を正当に引き継ぐものであると言えるだろう。

* * *

本稿執筆中に、二つの思いがけない知らせが舞い込んできた。一つは、政治的図像学イメージ・インデックスがドイツ研究振興協会(DFG)の資金援助をうけて、インターネットポータルでのデジタル化を2020年の春から本格的に始めるという朗報である。これまでにもヴァールブルク・ハウスの政治的図像学インデックスをデジタル化する計画は出ており、一部はすでに公開されている。ハンブルク大学教授兼ヴァールブルク・ハウス所長のウヴェ・フレックナー、マールブルク大学教授兼マールブルク・写真アーカイヴ所長のヒューベルト・ロッヒャーそしてテューリンゲン大学州立図書館で情報システムの運営に携わるミヒャエル・レルツァーの三人によって、30ヶ月という長期プロジェクトとして進められることになる。二つ目は、マルティン・ヴァルンケの訃報である。2019年12月11日に彼はハレ(ザーレ)で逝去した。それに際して彼の同僚や盟友たちが、ヴァールブルク研究や政治的図像学を牽引したこの美術史家の追悼記事を書いている。ブレーデカンプは、彼の師をヴァールブルクがあらゆる芸術の条件に据えたあの「熟慮の思考空間」をまさに生きた人物であったと回想している。表面上はあまり顕在化してこない彼の「隠された」偉大さを改めて看取するには、政治的図像学という彼の残した遺産の「死後の生」をわれわれが引き受けていく必要があるだろう。

参考文献

Agamben, Giorgio (2009): Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo, Bollati Boringhieri(ジョルジョ・アガンベン (二〇一〇)『王国と栄光』(高桑和巳訳)、青土社).

Bredekamp, Horst (2003):Thomas Hobbes Der Leviathan Das Urbild des modernen Staates und seine Gegenbilder・1651-2001, 2. Auflage, Akademie Verlag.Bredekamp, Horst (2014): Der schwimmende Souverän : Karl der Große und die Bildpolitik des Körpers, Verlag Klaus Wagenbach(ホルスト・ブレーデカンプ(二〇一六)『泳ぐ権力者――カール大帝と形象政治』(原研二訳)、産業図書).

Bredekamp, Horst (2019): Rubens, Warburg und die Couchecke Der Kunsthistoriker Martin Warnke hat sein Fach revolutioniert. Ein Abschied, In. Süddeutsche Zeitung, 11. Dezember 2019,https://www.sueddeutsche.de/kultur/zum-tod-des-kunsthistorikers-martin-warnke-rubens-warburg-und-die-couchecke-1.4719332(10.01.2020).

Burke, Peter (1992):The Fabrication of Louis XIV,Yale University Press(ピーター・バーク(二〇〇四)『ルイ14世―作られる太陽王』(石井三紀訳)、名古屋大学出版会).

Burke, Peter (2001): Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence,Cornell University Press(ピーター・バーク(二〇〇七)『時代の目撃者―資料としての視覚イメージを利用した歴史研究』(諸川春樹訳)、中央公論美術出版).

Didi- Huberman, Georges(2016): Soulévement, Paris: Gallimard.

Didi-Huberman, Georges(2011): Atlas ou le gai savoire inquit, Paris: Minuit(ジョルジュ・ディディ=ユベルマン(二〇一五)『アトラス、あるいは不安な悦ばしき知』(伊藤博明訳)、ありな書房).

Die Forschungstelle Politische Ikonographie (1993): Bildindex zur politischen Ikonographie mit einer Einführung von Martin Warnke, Privatdruck Hamburg.

Diers, Michael (2019): Der deutsche Kunsthistoriker Martin Warnke hat das Orchideenfach vom Kopf auf die Füsse gestellt, In. Neue Zürcher Zeitung, 13. Dezember 2019, https://www.nzz.ch/feuilleton/kunsthistoriker-martin-warnke-ist-gestorben-ld.1528431(10.01.2020).

Fleckner, Uwe/ Martin Warnke/HendrikZiegler(Hg.) (2011): Handbuch der politischen Ikonographie,C.H.Beck.

Ginzburg, Carlo (2013): Peur révérence terreur – Quatre essais d'iconographie politique, les presses du réel(カルロ・ギンズブルク(二〇一九)『政治的イコノグラフィーについて』(上村忠男訳)、みすず書房).

Kemp, Wolfgang (2019): Erinnerung, sprich! Wie es dem Kunsthistoriker Martin Warnke gelang, der Kulturwissenschaft einen neuen, linken Dreh zu geben, In. Zeit Online, 17. Dezember 2019, https://www.zeit.de/2019/53/martin-warnke-kunsthistoriker-kulturwissenschaft-nachruf(10.01.2020).

Krass, Urte (2011): Politische Ikonographie, In. Ulrich Pfisterer (Hg.):Metzler Lexikon Kunstwissenschaft: Ideen, Methode, Begriffe, 2. Auflage, Metzler.

Schneider, Pablo (2014): Politische Ikonographie. In: Netzwerk Bildphilosophie (Hg.): Bild und Methode. Theoretische Hintergründe und methodische Verfahren der Bildwissenschaft.Herbert von Halem, S. 331-338.

Warnke, Martin (1980): Vier Stichworte, In. Werner Hofmann, Georg Syamken und Martin Warnke (Hg.):Die Menschenrechte des Augens. Über Aby Warburg, Europäische Verlagsanstalt, S. 53-83.

Warnke, Martin (1994): Politische Ikonographie. Hinweise auf eine sichtbare Politik, In. C. Leggewie (Hg.): Wozu Politikwissenschaft? Über das Neue in der Politik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.Warnke, Martin (1997): Die Demokratie zwischen Vorbildern und Zerrbildern, In.Ders.: Nah und Fern zum Bilde : Beiträge zu Kunst und Kunsttheorie, DuMont, S. 235-258.

Warnke, Martin (2003): Politische Ikonographie, In. Sabine Poeschel (Hg.) (2010):Ikonographie Neue Wege der Forschung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S.72-85.

Warnke, Martin (2009): Demokratie als Torso Ein Beispiel aus der Politischen Ikonographie, In. Jörg Dierken (Hg.): Geisteswissenschaften in der Offensive : Hamburger Standortbestimmungen, Europäische Verlagsanstalt, S. 276-286.

Warnke, Martin (2011): Demokratie, In. Uwe Fleckner / Martin Warnke/ HendrikZiegler(Hg.) (2011): Handbuch der politischen Ikonographie,C.H.Beck, S. 226-234.

Warnke, Martin (2017):Schütteln Sie den Vasari … Kunsthistorische Profile, Wallstein.

佐藤直樹(2015)「「かたち」をめぐる日本美術史の可能性―西洋美術史からの視点―」、美術研究415号、32-42頁。