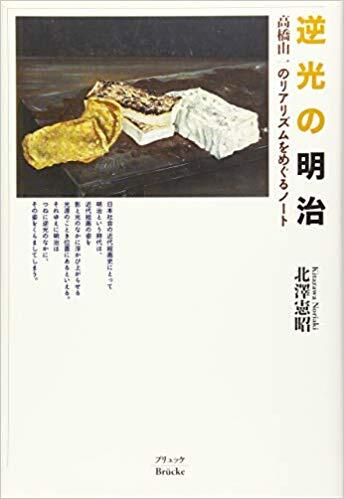

逆光の明治 高橋由一のリアリズムをめぐるノート

現代日本の一般的美術教育においても学習される「透視図法」を、江戸から明治にかけて社会が受容する様を追いつつ、「洋画家」高橋由一の作品を通じて「近代絵画におけるリアリティの成り立ちを批判的に」(304頁)考察した書である。しかし本書の表題に目を奪われて「近代の美術」に関する研究だと考えると、著者の意図を見誤る。長めの序章において、情報化社会におけるリアリティの曖昧化、リアルなものをリアルと認定する「大きな物語」の不調、アニメやゲームなどのオルタナティヴなリアリティなど、現代のリアリティまでを見通すきわめて長い射程を示し、現代において高橋由一のリアリズムを研究する意義を「リアリティ概念の再検討」に見出す。

「透視図法は、明治以降、リアリティを追及する知覚のテクノロジーとして、また形式的に視覚世界を統合するあらたな認識方法として重視されるようになってゆく」(7頁)。新しいこの知覚は近代的主体の成立を促すと同時に、統治者のまなざしと重なり合い、帝国意識の醸成を促した。江戸と明治の「裂け目」に生きた高橋由一の初期作品には、工芸に代表される江戸の触覚的造形に対する親しみと、一方で伝統的平面性や装飾性への忌避感が奇妙に同居する。だが後期作品に至って透視図法の支配下に置かれ、近代に馴致された高橋の姿が出現する。ここに西洋画法と格闘した高橋にとってのリアリティの変化が見て取れる。「裂け目」において捨象された透視図法的秩序に収まらない表現に、著者はリアリティの別の在り方を認めつつ、そこで思考を止めずに現代の私たちは一体何をどのような状態を「リアル」と感じるのかという問いを立て「前―主体的次元の露頭」というひとつの仮説を提示する。

本書は近代日本美術史研究の体をなしつつ、視覚文化をめぐる極めて現代的な問題意識に裏打ちされた稀有な論考である。表象文化に関心のあるすべての読者にお勧めしたい。

(吉良智子)