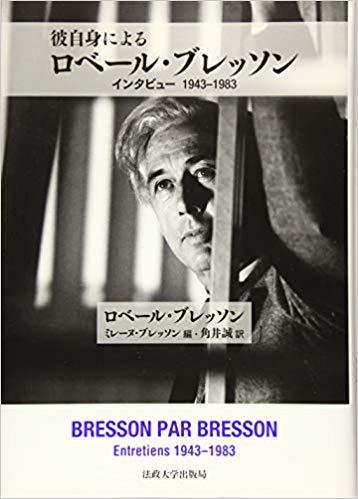

彼自身によるロベール・ブレッソン インタビュー 1943–1983

本書には、フランスの映画監督ロベール・ブレッソンが40年に及ぶキャリアのなかで行った約50のインタビューがおさめられている。目次を数え直してみると、あらためてその数と分量に驚かされる(ただし、これが全発言ではない。収録されなかった貴重なインタビューも多い)。ブレッソンというと、どこか寡黙なイメージがつきまとうように思う。彼の作品の人物たちは決して饒舌ではないし、『シネマトグラフ覚書』(松浦寿輝訳、筑摩書房、1987年)も、ぽつりぽつりと呟かれるような濃密な断章からなっているせいかもしれない。

しかし本書において、ブレッソンは慎重に語を選びながらも熱っぽい調子で、ときにユーモアを交えて言葉を繰り出してゆく。映画芸術についての高邁な理想を倦むことなく繰り返し、一人の「信者」としてジャンヌ・ダルクに対する尊敬の念を吐露し、敬愛するドストエフスキーやベルナノスについて熱弁を振るい、ときには同時代の社会、宗教、環境問題について語ってみせる。そしてジョルジュ・サドゥールやジャン=リュック・ゴダールらと激しい応酬を繰り広げさえするのだ。

ブレッソンが目指したのは、現実を再現=表象することでなく、現実からとらえてきた断片を新たな秩序のなかに配置し直すこと、つまり映像と音響によって「書く」ことであり(だから彼は映画を「シネマ」でなく「シネマトグラフ」と呼んだ)、それによって自分の「感覚」、「印象」を観客に送り届けることであった。それゆえ彼は、作品の創造においてもその受容においても、知性よりも直感に信頼を寄せたのだ。即興や直感への信頼は作品を重ねるごとにますます揺るぎないものとなってゆく。「観客に求めるものは」という問いに対して、ブレッソンは「頭脳ではなく、感じる能力を」と返す(p.154)。ジャン・ルノワールの「脳味噌くたばれ、官能万歳!」という痛快な文句を想起させる、じつに感動的な返答ではないだろうか(ジャン・ルノワール『ジャン・ルノワール エッセイ集成』野崎歓訳、青土社、1999年、p.93)。「映画は広大です。まだ何もなされてなどいません」とブレッソンは言う(p.373)。本書が、ブレッソンが歩んだ軌跡をたどり直すためのガイドとなるばかりでなく、新たな思考と実践を生み出すよすがともなれば幸いである。

(角井誠)