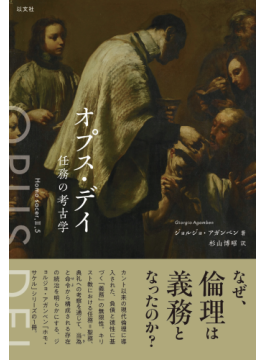

オプス・デイ 任務の考古学

「ホモ・サケル」計画の一翼を担う本書は全4章からなる。1章では典礼の、2章では秘儀の、3章では任務の系譜がそれぞれたどられ、それらを総合する4章では古典的存在論に換わる実践的存在論が提示される。典礼、秘儀、任務という三つのパラダイムは、ひとつの主体とそのはたらきを同一視しつつも分節を試みるたくらみを備える点で一致を見る。その結果、実効性と紐づけられた存在(ある)は、当為(べき)と命令(せよ)の統治をあらがいがたく受けるのだとアガンベンは述べる。

本書の議論をつらぬく柱にひとつの分節がある。タイトルにも引かれる神のわざのもと、かつて司祭のはたらきは、為されたわざと為す者のわざのふたつに分節された。 この典礼的操作のねらいは、前者を後者の上位に置くことにある。その結果、はたらきの実効性は担保されるものの、主体は「いのちある道具」としてその都度固定されることになる。主体に内在する生はかぎりなく縮減されると同時に、なおも外在する効果を現前させる触媒としてそこに在ることを余儀なくされるのである。

この指摘は、近年厳しい目が向けられるカトリック聖職者の児童虐待問題にかんして、示唆的な視座を提供する。トマスによる「姦淫目的の洗礼」の肯定はつとに知られているが、わたしたちはその延伸され続ける射程を本書に見出さざるをえない。縮減された生はただ聖職者のみのものではなく、はたらくわたしたちすべてが抱えるものにほかならないのである。

こうして、常日頃わたしたちが仕事を前に味わうあの親しみ深い疎外感の由来も、きわめて明快に解き明かされる。ただ本書の魅力は、こうした議論がけっして悲観的もしくは強迫的な調子を帯びることなく、きわめてフラットでクリアに綴られている点にある。わざが分割されたこと自体はたしかに不幸だった。しかしそのわざの間隙を自覚することができるなら、そこに可能性を見出すこともできる。アガンベンの議論は「言外に」そう思わせるに足る引力があるように思うのである。

(杉山博昭)