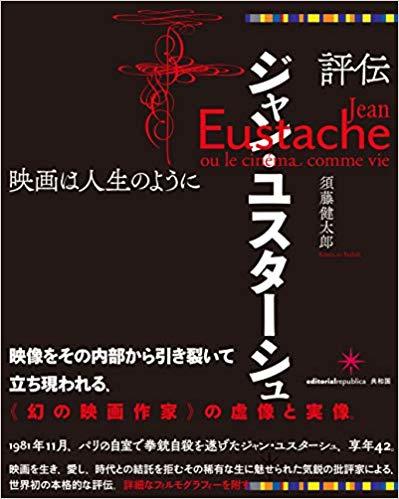

評伝ジャン・ユスターシュ 映画は人生のように

著者のフランス語による博士論文がもととなった本書は、そのタイトルが示すとおりジャン・ユスターシュ(1938-81)の評伝である。そこでは「作られていく渦中に入り込み、内側から作品に触れること。創造のプロセスを辿り直すこと」(8)が目的とされ、膨大な資料や証言の精緻な分析・考察をもってユスターシュ作品の「人生」が余すことなくスリリングに記述されている。

以下では三部に分かれている本書の構成にしたがって、内容を簡単に紹介していきたい。

第一部「映画は経験のように」では、『悪い仲間』(1963)から『ナンバー・ゼロ』(1971)までの作品が、『ナンバー・ゼロ』を出発点として語られる。一時は映画を諦めようかとも考えたユスターシュがその後の指針となる「プロトタイプ」として撮ったのが、『ナンバー・ゼロ』だった。実の祖母が自分の人生について語り、ユスターシュが聞き役と徹するこの作品で重要なのは、何より「その言葉が紡ぎ出す物語」(45)である。そこに著者は、言葉への関心のみならず口承文芸の経験——それは個人に属すものではなく、集合的なものである——というユスターシュ作品を貫く性質をみる。

第二部「映画は鏡のように」では、二つの長篇劇映画『ママと娼婦』(1973)と『ぼくの小さな恋人たち』(1974)に焦点が当てられる。「ゼロ地点」に戻ったユスターシュがまず取り組んだのは、『ママと娼婦』ではなく『ぼくの小さな恋人たち』の脚本だった。脚本第一稿の序文では、プルーストの『失われた時を求めて』から、作者の「もうひとつの自我」によって生み出された作品こそ「天才的な作品」であり、それは「自分を鏡のようなものに変える」ことで実現する(115-116)、と主張された一節がエピグラフの一つとして掲げられる。ここから主人公たちには「鏡を反映する力」が明確に託されていく。

この序文がほとんど流用された『ママと娼婦』の脚本は、ユスターシュの周りにいる人々の会話から作り上げられ、さらには「固有名の言及と作品からの借用」により「引用の織物として書かれている」(140)。また、主人公の移り変わりをもって、一人称から三人称さらには非人称への変化が目指された。ここでも個人から集合という論理が受け継がれているのである。

第三部「映画は反復のように」では、『不愉快な話』(1977)から遺作『アリックスの写真』(1980)までが「反復の時代」(235)として読み解かれる。〈フィクション篇〉と〈ドキュメンタリー篇〉からなる『不愉快な話』、1968年版と1979年版が存在する『ペサックの薔薇の乙女』、そして『ナンバー・ゼロ』とその短縮版『オデット・ロベール』(1980)。この「反復」によっていったい何が起きているのか。それは、「コピーとオリジナル。現在と過去。現前と不在[……]」といった「異なるふたつの要素」の対面である。ユスターシュにおいて反復とは、「同一性を保証するのではなく、むしろ異質なものの導入なのである」(235)。その顕著な例として終章の手前、第9章では、写真をみる人物と写真の切り返しショットで進行する『アリックスの写真』が、そこでの様々な「つなぎ間違い」を軸として詳細に分析される(この章で思わず本書と映像を行き来してしまうのは私だけではないだろう)。この作品では言葉とイメージがずれている。しかしそれらは自立するのでも対立するのでもなく、「互いと関係を結ぶことで」(272)存在しているのである。

本書を読み進めていくと、ユスターシュ作品において「経験」「鏡」「反復」がある種切り離せないものとして存在していることに気づく。同時に面白いのは、作品の内容やメディウムの違い、時代の変遷などさまざまな要因に応じたユスターシュの実践によって、それらの「現れ方」あるいは「意味」が異なることである。

さて、最後に付言しておかなければならないのは、本書においてこうしたユスターシュ作品の生成が、常に当時の社会や他メディウムとの関係において詳述されることである(とりわけテレビとの関わりは重要な地位を占めている)。その意味でも本書がユスターシュ研究のみならず(フランス)映画研究における最重要書籍であることは間違いない。

ユスターシュは映画において現実の「復元」を目指した。本書はまさに、ユスターシュの人生/映画の、書物における「復元」である。

(原田麻衣)