シンポジウム Cross-Lingual Writing in an Age of World Literature: A Symposium

本報告は、2018年5月21日に慶應義塾大学三田キャンパスで行われた国際シンポジウム「世界文学時代の言語横断的な文学」の紹介である。ラトガース大学のレベッカ・ウォルコウィッツ教授の基調講演と四人の研究発表から成る一日のシンポジウムであったが、平日にもかかわらず、多くの参加者に恵まれ、活発な議論が行われた。

最初の発表は、慶應義塾大学博士課程の内田大貴さんの“A Tourist in Exile: The Change of Mobility in Lolita”であった。ナボコフの代表作におけるモーテルの表象を丁寧に分析した発表だった。次の発表は、日本学術振興会のポスドクのフェローとして東京大学に所属していたダグ・バタスビーの“Metamodernism and Method: Reading Banville through Conrad”である。アイルランドの現代作家ジョン・バンヴィルの仕事をコンラッドの遺産の観点から読み直すスリリングな発表だった。静岡県立大学の小田透さんの発表は、“Renewing Old Tasks of American Comparative Literature: Wellek, Spivak, and Ethics of Reading”であった。ウェレックやスピヴァクを軸にアメリカの比較文学の伝統の現代的な意義を論じる力のみなぎった発表であった。早稲田大学の吉本光宏さんの発表は、“World Literature and Uneven Development”であった。世界文学の論者たちが陥りがちな英語至上主義、または英語の覇権的な状況へどのように介入すればよいのか、という大きな問題点を提示していただいた。

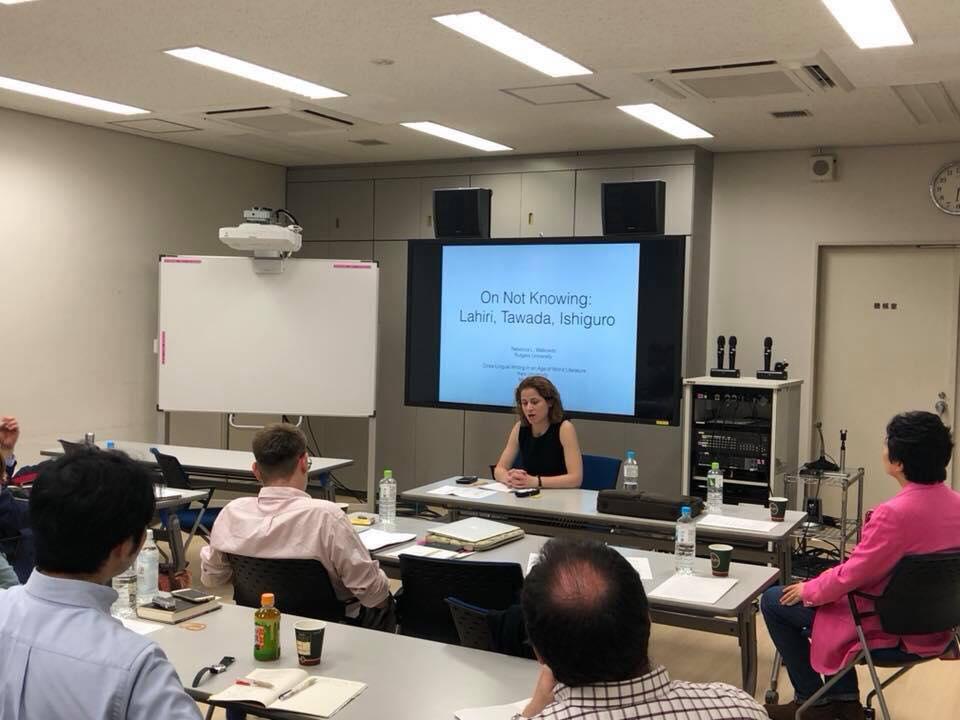

レベッカ・ウォルコウィッツ教授の基調講演は、“On Not Knowing: Lahiri, Tawada, Ishiguro”であった。彼女の代表作Born Translated: The Contemporary Novel in an Age of World Literature (Columbia UP, 2015)で明確に提示された視点、つまり世界文学の時代において小説は「生まれながらに翻訳されている」という視点を引き継ぎつつ、それをさらに発展させたものとなっている。ウォルコウィッツが、ジュンパ・ラヒリ、多和田葉子、カズオ・イシグロに注目するのは、彼女たちが「翻訳」を自身の作家活動の中心においているからだけでなく、彼らが言語を「知らないこと」を積極的に受け入れることによって、国民文学が前提とする単一言語主義や自民族中心主義に揺さぶりをかけようとしているからだ。

とりわけこの講演でウォルコウィッツが一番情熱的に扱っていたのは、ジュンパ・ラヒリの新たな言語横断的な冒険であった。ラヒリは英語作家としてアメリカで十分なキャリアを積んでいたが、近年になってイタリア語で作品を書き始める。そして、イタリア語で書いた作品を彼女の夫や他の翻訳者や、自身の手によって英訳する。イタリア語という「よく知らない」言語で作品を書くという現代英語作家の主体的な選択のなかに、ウォルコウィッツは、国民文学および世界文学の理論がいまだに前提としている作家と言語との生来的な結びつきへの批判的契機を見出しているのである。

(佐藤元状)