パフォーマンス 『RADIO AM神戸69時間震災報道の記録』リーディング上演

日時:2018年7月7日(土)17:00-18:30

場所:神戸大学百年記念館(六甲ホール)

しゃべりましょうか……はい……

1995年1月17日午前6時

雑音まじりの電波で放送がはじまった。

大災害のただなかにあった放送局、AM神戸が伝えつづけた震災報

(『RADIO AM神戸69時間震災報道の記録』[ラジオ関西(AM神戸)震災

企画・構成:富田大介

演出:伊藤拓

音響:佐藤武紀

照明:根来直義

テクニカルアドバイザー:檜皮一彦

制作:伊藤麻希、山﨑達哉

出演:稲津秀樹、岡野瑞樹、岡元ひかる、金子リチャード、富田大

共催:大阪大学総合学術博物館「記憶の劇場」TELESOPHIAプロジェクト

協力:追手門学院大学社会学部、株式会社ラジオ関西

7月7日、神戸大学で開かれた表象文化論学会第13回大会において、私たちは阪神・淡路大震災に関するテキストの公演を行った*1。会場の神戸大学百年記念館は、被災地灘区の街並みを見渡す高台に位置している。「ここでなにかを」という大会実行委員の方々からの依頼を受けて、私はこの上演を企画した。もちろんそのときには、大阪北部地震も西日本豪雨も起きてはいない*2。私はただ母校の会場を思いつつ、この場所ゆえに意味や感覚のあることをしたいと望んでいた。ふと見えたのは(言葉にするなら)眼差しというか、眺めが、声を得てさまを変える、というものだった。そんな直観と言ってもよいイメージに、震災の記憶がついていたのである。

*1 学会HPの出演者募集要項にもあるように、

*2 いまこうして2ヶ月前を思い、書いているときに、台風21号の猛威を目の当たりにし、北海道胆振地方の大震災をも知ることになる。

私たちは、これまでにも『RADIO AM神戸69時間震災報道の記録』(以下『震災報道の記録』)を声に出して読むワークを、「紛争・災害のTELESOPHIA」というプロジェクトなどで行ってきた。私はその仕事を今回、先の直観が受肉するようにアウトプットの質(表現)にもこだわって拵え直したいと思った*3。演出家の伊藤拓に相談すると了解してくれた。私はこのリーディング上演は表象文化論学会の催しとしてもありだろうとふんだ。というのも、この上演の表現は、複数のあらわれを前提にしているからである──震災当時ラジオで放送された音声が、時を経て紙へと印字され、その可視化した言葉が、(当時ラジオを聞いていない)第三者によって上演で音読され、その再び可聴化する声が、(上演中テキストを見ることのない)鑑賞者に聞かれる。このリプレゼンテーションは、議論になると思われた。

*3 私たちはこれまでに、この記録本の一部をテキストにした朗読のワークショップや試演会を、「紛争・災害のTELESOPHIA」というプロジェクトなどで行ってきた。Cf. https://kiogeki.org/2017/02/25/997.html そのワークショップや試演会ではアウトプットの出来不出来よりも、参加者が読むことで得られる体験の質に比重をおいてきた。私たちの活動をそれと比べることはできないが、他者に伝えるべく表現へと昇華させることについては、例えば東日本大震災以来、東北を拠点に活動する小森はるかと瀬尾夏美も、「報告」とは次元の異なる「表現」の重要性について語っている。Cf.「三・一一後の記録・物語──小森はるか+瀬尾夏美インタビュー(聞き手:熊谷謙介)」、『破壊のあとの都市空間──ポスト・カタストロフィーの記憶』所収、青弓社、2017年、339-366頁。

『震災報道の記録』は、ラジオ関西(AM神戸)震災報道記録班を編著者として、2002年に長征社より出版された。この記録本は、1995年1月17日午前6時(地震発生時刻のおよそ13分後)からAM神戸で特別報道体制にて69時間連続で放送された内容を、当時の同時録音テープをもとに時系列で文字化したものである。私たちの今回の上演は、そのおよそ3日間の「初日」の報道を中心につくられている。1月17日は、AM神戸のアナウンサーやレポーターが──被災のど真ん中にいるゆえに──なかなか情報を得られない状況にいて、まさに暗中模索、自身で声を発しながら少しずつ、ことの惨さや大きさを知ってゆくという時である。私たちは、その変化と心情を大事とし、また会場の立地や開演の時刻、上演の時間(およそ90分以内)などを勘考し、内容を抽出した。

この上演は、これまでにワークショップなどで行ってきた試みとは異なり、鑑賞者の存在を想定している。私たちはその鑑賞のための「作品」をつくるにおいて、以下の点に留意した。すなわち、作品づくりとはいえ、この『震災報道の記録』は過度の脚色を許さない資料であること、当事者に見せられないものはつくらないこと、一言でいうなら誠実さを手放さないこと、である。稽古中に誰かが「これはしてはいけない(ことをしているのではないか)」と感じた折には、その感覚が消える前に話し合いの場を持つようにもした。実際、後述する147人の死者の名を読み上げる場面──そこに他の音や声を被せる演出──についてはメンバーから疑義も生じ、その訴えやそこでの議論が、「誠実さ」の意味をみなで再考する機会にもなった。

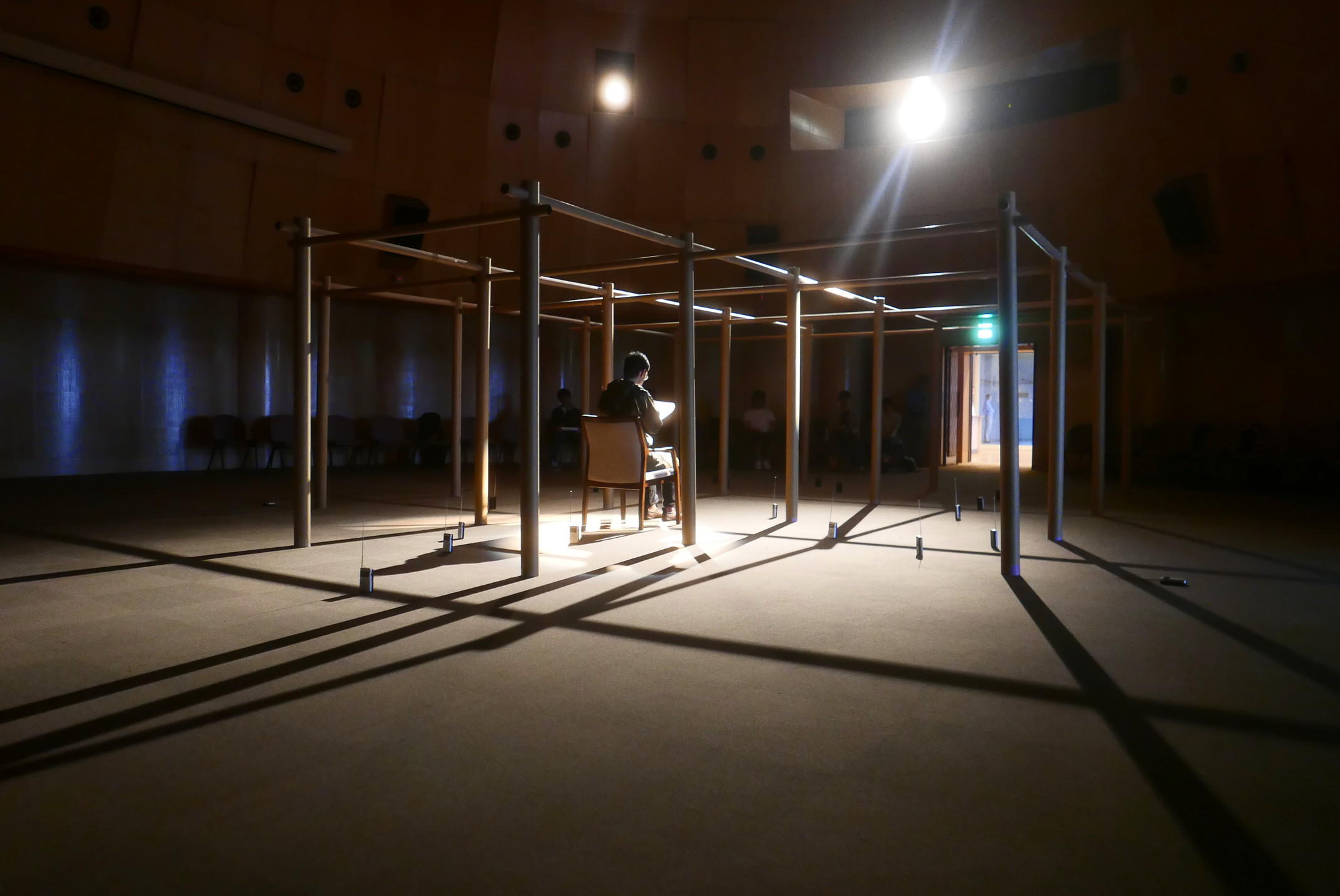

上演は前半と後半の二部にわかれている(当日のパンフレットを見て頂きたい→A面/B面)。観客は、前半のあいだは百年記念館の六甲ホールで鑑賞し、後半は(ホールの扉が開かれ)ホール内だけでなく、ロビーや屋外プラットホームなど、好きなところで鑑賞する。楕円の形をした六甲ホールのなかには、建築家坂茂の考案した避難所用簡易間仕切りシステムの紙管フレームが社(やしろ)のように組まれ*4、そこに一脚の椅子と多数のポータブルラジオが置かれている。ラジオは横に寝かせられているものもあれば、立てられているものもある。観客はその社やラジオを取り囲むように設えられた椅子席に座って鑑賞する。社の真ん中に一つ置かれた椅子には、前半は地の文(編著者が当時の報道や状況を補足的に説明する文章)を読む秦詩子が座り、後半は佐藤淳の報道記録を読む富田が座る。ホール内で朗読するその二人の声はマイクを通って館内・屋外のスピーカーから流れ、二階ロビーで朗読する他の八人の役者たちの声は、これもマイクを経由して、ポータブルラジオから流れる──港や海まで見渡せる記念館の二階ロビーはAM神戸の旧須磨本社スタジオという設定になっている。観客は前半終了後の休憩時間にそのポータブルラジオを手にとり、それにイヤフォンをつけて、後半からは館内や屋外の好きなところで風景や役者を見ながら、また他の観客の様子や動きを感じながら、鑑賞する。手にしたラジオをチューニングすれば、外部の放送も(例えば只中にあった集中豪雨の報道も)聞くことができる。

*4 むろん、この舞台美術の見立ては「社(やしろ=屋代)」に限られるものではない。複数の部屋をなす構造物としての紙菅フレームの集合を、便宜上ここでそう呼んでいるだけである。なお、この上演で用いた簡易間仕切りシステムは、熊本地震の際に避難所で使われていたものである。かつて脚注3のプロジェクトで坂茂建築設計より拝借し、今回も使わせていただいた。

上演の出演者は、俳優のほか、公募の学会員や開催校の大学院生を含めて10名。大雨の影響もあり、みなが一堂に会したのは7日の上演日のみであったが、その稽古の過程では、個々人の読む技量をあげるよりも、ともに何か感触として残る記憶をつくることに時間を費やした、ように思う。須磨のAM神戸旧社屋跡やその近くの海岸、長田の教会や公園などを巡って、そこでテキストの読み合わせをしたり、被災渦中のスタジオや現場で当時報道していたAM神戸のかたに話を聞いたり、簡易間仕切りシステムを一緒に組み立てたりと……、何か思い出すときにその人の感覚がみなといた時間のなかに再生されるような記憶(=コンテキスト)をつくっていった。

そうしたプロセスのなかで、私は次第に、今回の上演がある種の避難訓練というか、ことをみなで忘れんがための儀式、そう、過去の弔いの延長にある催事のように思われてきた。百年記念館も災害時には避難所になり得る。事実、上演の前夜にホールでリハーサルをしていたら、大雨による土砂崩れでアパートをつぶされた神戸大学の留学生が、行き場を失ってホールにやってきた。建物に明かりがついていたから、というのがその理由だと思うのだけれど、「ここは避難所になりますか」、「神戸大学の避難所はどこですか」と、手に荷物をもって入ってきたのである。私はそのとき、心底震えてしまった。本当に、そういうことが起こるのである。

95年の震災で、灘区や東灘区では多くの死者が出た。23年も経つと、この地を見渡す百年記念館からにおいても、震災のことを思うのは難しい。一見して壮麗なその眺めのうちには、きっと復興住宅や記念館「人と防災未来センター*5」も視界には入っているだろう、けれどもそれら個々の建物が、住まいが、陰影や相貌を表すのは稀であろう*6。

*5 今回、地の文を読む役として出演された秦詩子は「人と防災未来センター」で語り部の仕事をしている。秦と知り合ったのは、「紛争・災害のTELESOPHIA」で阪神・淡路大震災の被災者に話を聞いて本をつくるというプロジェクトのときだった。世に一冊の大型本として手作りしたその聞き書き本は、今回の上演で一階ロビーに配置した。その本はかつて、簡易間仕切りシステムでつくった「読書の部屋」に展示したこともある。Cf. http://suaybmt707sriiina.wixsite.com/telesophia/blank-3

*6 地震から月日の経った日常に目を向け、その奥底の陰影をあらわにした表現に映画『メモリーズ・コーナー』や『その街のこども』がある。私が今回の上演の出演と翌日の企画パネル(ディスカッション)への登壇を願った鳥取大学の稲津秀樹は、それらの作品にも言及した震災映画に関する秀逸な論考を書いている。Cf.「被災地はどこへ消えたのか?──「ポスト震災二〇年」における震災映画の想像力」、『新社会学研究』第2号所収、新曜社、2017年、46-56頁。

さて、私は冒頭で述べた直観の内容を、鑑賞者に届く仕方で体現し得たのだろうか。出演者である私が「そうし得た」と確言するには多くの人の意見を聞かねばならない。ただ今回、私はそれを蓋然的に知る特異な体験を、

これから言葉にしてゆくことは、上演翌日の企画パネル(ディスカッション)*7でも議論になった「模倣」や「再現」の問題にかかわる。役者は当時のアナウンサーやレポーターの真似をしたのか、彼らになろうとしたのかetc.。下記はその折に噤み、こうして文にするのも不安な件であるが、上演を見た人に読んでもらえもすることから、真面目に書いた。《image》のしゅったいに関する、この体験の記述は本来数多の注釈を必要とするものであろうが、ここではそれを差し控えたことをお断りしておく。その内容はディスカッションで他の出演者たちが伝えていたことと異なりもするが、それは私の役が対人(対話)の関係からはみ出る時間を多分に有していたからかもしれない、と思う。

*7 企画パネルの内容については→https://www.repre.org/repre/vol34/conference13/kikaku/

特異なことというのは上演の後半に起きた。

前半の秦詩子にかわり、後半は富田が紙菅のオブジェのなかの椅子に座って朗読した。私の役は佐藤淳の報道記録を読むものであった。その報道には、当時1月17日19時31分より放送された死者名簿の読み上げも含まれている*8。私は上演に先立ち、佐藤へ17日の夜はどのような状況でその名簿を読んだのかを尋ねた*9。

*8 両面刷りした当日パンフレットの片方に、『震災報道の記録』(66-67頁)にある147人の死者の名前を掲載した。なお、『震災報道の記録』の該当箇所冒頭には次の補足説明がある。「兵庫県警が、各警察署からの連絡をもとにまとめて貼り出した手書きの死者名簿を順次読み上げていく。名前の読み上げは2回繰り返したが、採録に当たって1回分を省略した」。

*9 佐藤は、訪れた私たちに上演の趣旨を改めて問い、それを確かめると、持参した資料をもとに話し始めた。その資料のなかには、兵庫県警が張り出した死者名簿を自身で書写したノートもあった。自筆の死者名簿をつくらなければならなかったのは、中継車から、死者の名が張り出されている掲示板まで届く長いマイクコードがなかったからである。それはいわば必要に迫られてのことであった。長いコードを入手してからは、掲示板の前でその張り出された名前を直接読んだという。私は、書き写したノートの名前を読むときと、掲示板の名前を読むときとで違いがあったかと佐藤に尋ねた。彼は、人が亡くなった事実に変わりはなく、自分の気持ちとしてはそれほど変化はなかったということを私たちに伝えたが、そこには(記せばこのようにまとめられるなかにも)長い逡巡の時間があった。亡くなった人がどんな人か(男の人か女の人か、いくつだったのかなど)の確認の度合いが、初見で読みながらするのと一度ノートに書いてするのとでは違っていたことも話してくれた。私はそれを聞きながら、佐藤のこの思考の逡巡を共有する必要があると思った。本上演においては、出版物の使用許可を含めて、株式会社ラジオ関西に多大な協力を頂いた。殊に佐藤淳、藤原正美、池添哲也の各氏には深く感謝の意を表したい。

佐藤は、兵庫県警の掲示板に張り出された、亡くなられた方の名前を一人ひとり自分の取材ノートに書き写したこと、その張り出された名前は紙に手書きで書かれており(「玉」と「五」など)見誤りやすいものもあったこと、そのため写し間違えのないように、また放送で読み間違えのないように、丁寧に字を書いたことなどを話してくれた。私はそのノートを見て、愕然とした。『震災報道の記録』は音声が文字に置き換えられているため、名前は仮名で記されている。一方、佐藤のノートは漢字のまま記されている。印字と手書きの差もさることながら、その実名の表記の違いに私は息をのんだ。

私たちの上演は『震災報道の記録』のリーディング上演である。基準はだからその出版物にあり、佐藤のノートは参考にすぎない。しかし、そのことはわかっていても、私は名を漢字の表記で読みたいと思った──それほど印象が違っていた。私は上演前に、佐藤の字を真似て147人の名前と年齢と地区を紙に書き写し、そこに「お亡くなりの方で名前の判明した方をお伝えしています」等の『震災報道の記録』の言表(佐藤が報道中に発した即席の言葉)を書き添えて、自分用のテキストをつくった。

佐藤によると、1月17日の夜はとても寒くAM神戸の車のなかでそのノートを読んだそうだ。彼は中継車の後部座席に座って、マイクを持ちながらノートの名を読み上げたという。私は7月7日の夕方、紙菅の社のなかで椅子に座りマイクを手にしている。佐藤が死者の名を伝える19時31分の場面になると、自筆のテキストをもって「神戸市の方です 東灘区 山崎しげさん 91歳」「掘 務さん 56歳」「土井二三子さん 47歳」「中村他美さん……」と読んでいった。そして、目の前の字をきちんと読めるほどの注意力を現在の知覚に残しつつ、意を少し過去へと捻って、佐藤の姿を想い起こしてみた。車のなかに座りマイクを握ってノートを読む佐藤をイメージしてみたのである。すると、その姿がふぅーと、けむりの変化のように、形を変えて私の体から出る「声」のイメージとなり、プラットホームから流れる「声の気流」になっていったのである。それは夢でのイメージの移りゆきのように自然と変わっていった。私は、その「声の気流」を目の奥で見続けた──テキストやマイク、それを持ち、握る手、椅子に座る自身、紙菅のオブジェ、ラジオ、照明、外からの光、なかにいる人の眼差しや様子、ロビーそしてプラットホームでラジオを手にしながら立っている人、歩いている人の動き、館内・屋外のスピーカーから流れる自分の声などを知覚しつつ。

プラットホームから灘の街のほうへと送られてゆくその声の気流は、私がホールのなかにいて諸々を認めながらその眼差しの奥に見ていたイメージなのだが、それは私がプラットホームにいて(も)そう感じられるようなものとしてあった。つまり私はホールにもプラットホームにもいたわけである。幽体離脱ではない。私はこの「声の気流」の状態が持続的に進展してゆくように、身のまわりをうっすら知覚しながら、座っている姿勢やマイクを持つ手を、また声を出す喉、だけでなく全身を微細にコントロールしていたのだから。私の意識はこの状態が脆く儚いことを知っており、それを壊さないように、慎重に、調整していた──針先を微かにものと触れ合わせるかのように。「比翼敦子さん 22歳」「掘 朝美さん 8歳」と言うにつれて、私は名を読むというよりも、名を呼んでいるような、灘の街のほうにある存在に呼びかけている感じになっていった。この状態にはなんとも言えない快さが、「壊してしまうのがもったいない」という、言い変えると「続けたほうがよい」と信じさせる安らぎが、あった。

しかしそれはずっと続いたわけではなかった。「現在発表されている、東灘区のお亡くなりの方は以上、41名です」「続いて垂水区の方……」と、百年記念館から見渡せる街の限りを超えて地名とその人の名前を発するや、その「声の気流」は、声に出すままに西へとずれてゆき、消えていったのである。

この時間はなんだったのだろうか。私は佐藤淳になっていたのか。私は上演中、たしかに1995年1月17日の佐藤の姿を想起した。しかし彼を再現したわけではなかった。再現は終局ではない──現在につながりつつイメージを求めて過去へと身を捻った私は、「私」を脱したゆえに、表現へといたった。「再現」は「表現」への契機としてあったのである。私は、知覚や身体感覚(自己受容感覚)を整えながら、記憶を生成していったのだ。そのイメージのしゅったい、表現がもし「泣き崩れている人を見て背をさすってあげたくなった」という反響から察し得るような情動を生んだとするならば、イメージを進展しようとした生の躍動が、こう言ってよければ「声の気流」のうちに入った意識の波形が、他の魂へと響いて、あの風景の奥に──それを見る人の眼差しの奥に──揺れを、リズムを起こしたのだろう。あたかも複数の音叉の共鳴のように。それにはたぶん演出家の伊藤拓が、この上演で海の波音を通奏低音として流し続けていたことも影響しているのだと思う。

富田大介(企画・出演 / 追手門学院大学)

写真撮影:檜皮一彦