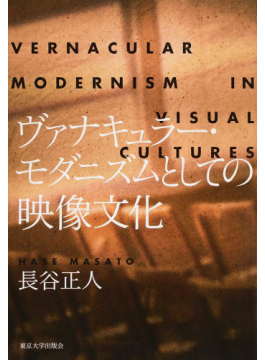

ヴァナキュラー・モダニズムとしての映像文化

かつて写真や映画といった複製技術による映像文化は、我々が普段気づかなかった現実のありようをテクノロジーの視点を通して示し、我々に新しい経験をもたらすだけの革命性があった。現在、映像文化は日常生活に充満してむしろ凡庸なものとなり、かつてそれが持っていた革命性、あるいは「これまで予想もしなかったような自由な活動の空間」(ベンヤミン)を我々の生活にもたらす可能性は失われてしまったかのようにみえる。本書はこうした現代社会においてあえて映像文化がもたらす経験を問い直し、数々の文化的事例からその可能性を見出していく。

各章はこれまで著者が発表してきたエッセーや論文によって構成され、取りあげられる事例は生態ジオラマから心霊写真、戦後日本の股旅映画からテレビ・ドラマまで、多岐にわたる。ここで通底するのは「ヴァナキュラー・モダニズム」という概念であり、芸術/アートしての映像文化ではなく、あくまでも日常生活の身体経験に根ざした、ヴァナキュラー(土着的)な側面に焦点があてられる。例えば心霊写真をめぐる考察では、写真の背後に写り込んだノイズを不気味なものとして楽しむポストモダン的な心霊写真の受容以前に、死者への追悼を目的としたより呪術的・触覚的な、ヴァナキュラー・モダニズムとしての心霊写真があったことを指摘する。そして、こうした身体感覚に根ざした写真文化を、9・11事件直後にテロの犠牲になった人々の写真が(最初は行方不明者として、最後には死者として)家族や知人によってバス停や公共施設の壁に自発的に掲げられたことに見出すのである。とりわけ日本の映画やテレビ・ドラマを論じた本書の後半では、平板なイメージ化が進むポストモダン的状況に抗うものとしてヴァナキュラーな身体感覚が取り上げられ、さらに1970年代以降にみられる「パーソナルな文化」が、 日常生活にリアリティを感じるための新たな契機として指摘されている。

消費主義社会のイメージ化が進み、閉塞感に満ちているのは日常生活だけではない。映像文化をめぐるアカデミズムの研究が、その可能性を広げる一方で細分化・専門化が進み、議論が閉塞的になっていることも事実だろう。その中で、17の個別の章を通してメディアを横断しながら映像文化の可能性を紐解く本書は、まさに映像研究の「自由な活動の空間」の一例を示している。

(仁井田千絵)