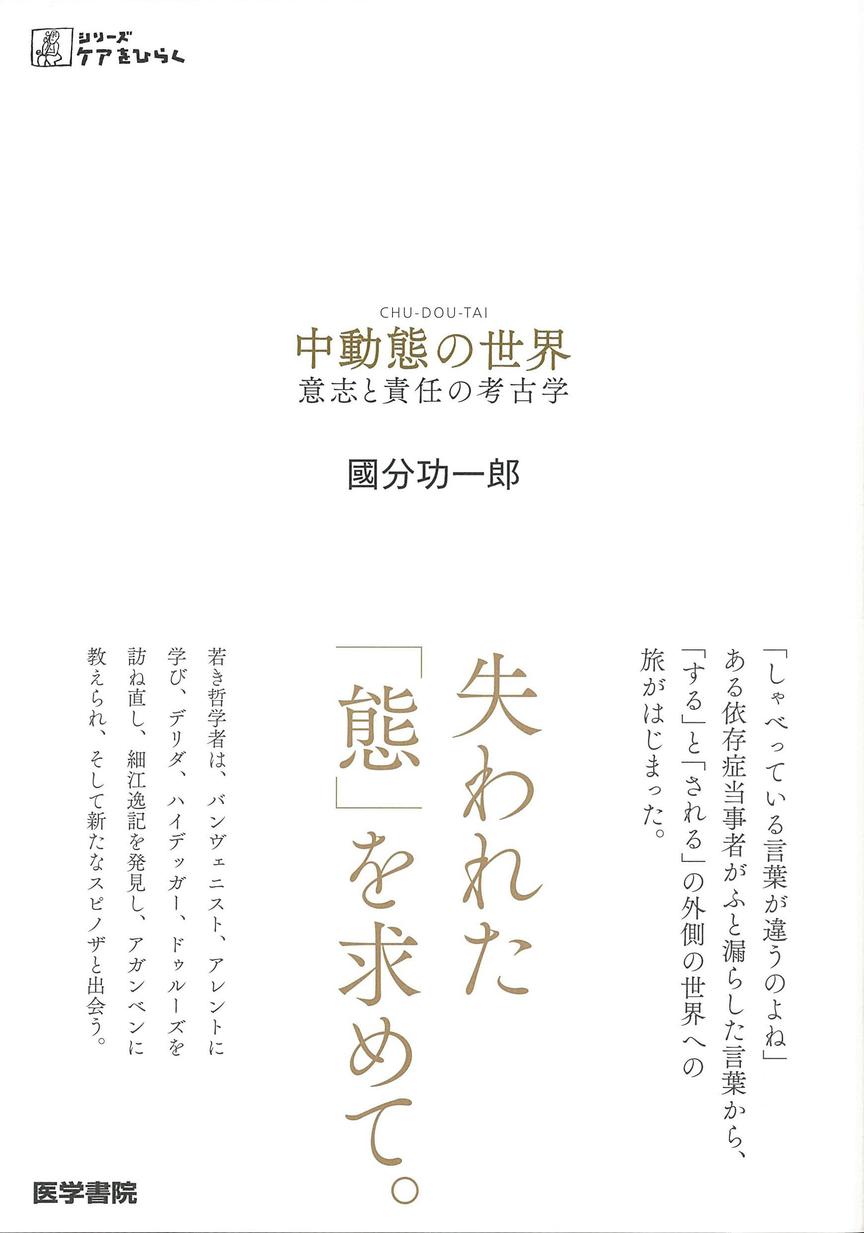

中動態の世界 意志と責任の考古学

医学書院からシリーズ「ケアを開く」の一冊として刊行された本書は、依存症や犯罪行為の理解の基礎をなす「意志」や「責任」といった諸概念を、現在では失われてしまった「中動態」というパースペクティブから捉え直すことによって新たな世界観を提示する、理論的であると同時に実践にも開かれた哲学的著作である。

小林秀雄賞受賞作でもある本書には、すでに多くの書評が存在するが、ここでもまずはごく簡潔に議論の骨子を紹介しておこう*1。依存症患者が語る言葉と、彼・彼女らをとりまく「社会」の言葉の食い違いという問題の導入(プロローグ)から始まる本書は、そうした問題の根底に「意志」概念の曖昧さがあることを指摘した上で、この概念が前提とする「能動態/受動態」──「する/される」──の対が、実はより根本的な「能動態/中動態」の対から派生する効果ではないかという大胆な仮説を提示する(第一章)。この仮説を裏付けるため、著者は、中動態の起源を、アリストテレスのカテゴリー論やトラクスによる最古の文法研究に辿り(第二章)、「能動では、動詞は主語から出発して、主語の外で完遂する過程を指し示す〔…〕のに対し、中動では、動詞は主語がその座となるような過程を表している」(88頁)というバンヴェニストによる中動態の一般的な定義に到達する。この定義の下、言語が思考の超越論的条件であるという点が確保された上で(第四章)、能動/中動のパースペクティブにおいては「意志」が問題とならないことが指摘され(第五章)、「動詞の進化の過程」には、最初に中動態があり、そこから次第に能動/受動の対が派生してきたのだという「動詞の憶測的起源」が提示される(第六章)。こうして冒頭の仮説に一定の妥当性が与えられると、「中動態の世界」を垣間見せてくれる哲学者として、ハイデガー、ドゥルーズ、そしてスピノザの議論がそれぞれ検討され(第七、八章)、最後に、中動態のパースペクティブからメルヴィル『ビリー・バッド』を読み解くことで、プロローグで示された実践的な問題意識にも一定の応答が与えられることになる(第九章)。

*1 とりわけ、松本卓也・京都大学大学院准教授による詳細な書評(2017年5月27日発行の図書新聞に掲載)は、単なる要約にとどまらず、著者が明示的には論じていない臨床の問題を引き受けている点で、本書の射程を開示するものであり必読である。

筆者の観点からしてとりわけ興味深かったのは、スピノザ的な「自由」の問題が立ち入って検討される第八章の議論であった。自由意志を拒否しつつ、それとは別の自由概念を提示するという戦略それ自体は、哲学史的に言ってそれほど珍しいものではないだろう(例えば、國分=スピノザによる「自らを貫く必然的な法則に基づいて、その本質を十分に表現しつつ行為するとき、われわれは自由である」(262頁)という主張から、同じく「無差別の自由」を退けつつ「表現としての自由」 の概念を提起したベルクソンを想起した読者は私だけではないはずである)。本書の特異性は、こうした戦略を、文法的な観点から基礎づける可能性を示した点にあるように思われる。決定論と自由の擁護者の間で交わされる様々な議論を、そこで用いられている言語の──時制(tense)でも相(aspect)でもなく──態(voice)という視点から解きほぐすことができるとすれば、この古典的な問題に対する新しい視座が得られることになるだろう。「中動態の世界から書き直される哲学史」(199頁)の今後の展開に期待したい。

(岡嶋隆佑)