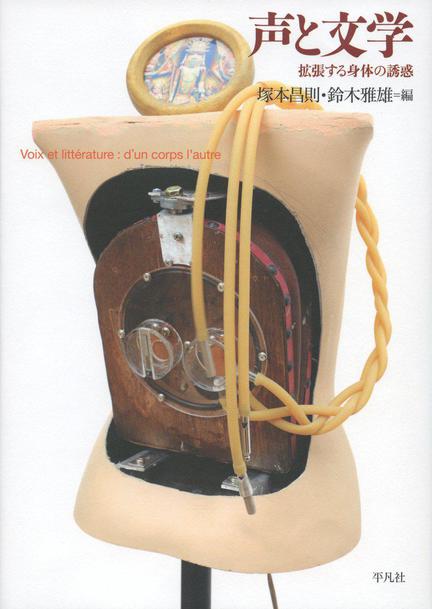

声と文学 拡張する身体の誘惑

塚本昌則を中心として編まれた文学論集の第三弾。先行する『写真と文学』を受け、その主題を視覚から聴覚へと移し替えたもの、と一応は述べることができるが、議論の射程は前作に比べていっそう広範なものとなっている。この拡大の理由はひとえに「声」という対象の多義性に存するものであり、じじつ本作に収められた21の論考によって取り上げられる「声」のありようは、執筆者ごとの問題意識に応じてかなりの幅を見せている(例えば本書では、ペレックの作品における語りの声と、音声詩を支える媒体としての声と、初音ミクが作り出す声とがともに論じられる)。こうした多様性を束ねる試みとして、ふたりの編者それぞれが著した総論は非常に明晰である。個人的には「文学創造の根源に声の介在を見ようとする発想」が歴史のなかで次第に変化していくさまを実感させてくれるものとして、本書の内容は非常に興味深かった。ネルヴァル、ジャリ、ヴァレリー、ブルトン、そしてブランショやフーコー──これらの書き手たちのテクストを経るなかで、いつしか声は、他者と言語をめぐる問いへとつねに結びつけられながら、内ならぬ内、外ならぬ外に姿を見せるものとして捉えなおされていく。こうした声のステータス変容を支えた当事者たちに関する個別研究もいずれ劣らず濃密だが──とくにブルトンの思想における声のありかを巡って複数の論考が共鳴するさまは鮮烈である──、それだけではなく、彼らの実践を内包する知や言説の状況をより広く捉えんとする論考を複数収めている点も、この『声と文学』の強みといえるだろう。このうち後者に属するものとして「年表 音響技術と文学」も巻末に添えられている。年表作成者としてそちらの前文にも記したことではあるが、以降の研究に向けた「挑発」のひとつとなれば幸いである。

(福田裕大)