破壊のあとの都市空間 ポスト・カタストロフィーの記憶

日本において記憶の歴史学・表象論が脚光を浴びたのは、1995年以降であったように思われる。戦後50年を迎えて記憶の継承や歴史修正主義が問題となり、『ショア』が日本公開され、戦争やアウシュヴィッツの「証言」をめぐり議論が巻き起こった時期である。

それから20年余り経ち、わたしたちが現在問いかけられているのは、けっして「記憶か忘却か?」といった二者択一のものではない。市民の日常を不安に陥れる事件が繰り返され、311に代表される巨大災害を経験した時代にあって、「記憶の義務」という掛け声だけでは解決することができない問題が起こっている。日本ではこれもまた1995年、阪神淡路大震災後に「トラウマ」やPTSDという語が広く言及されるようになったが、こうした問題に対して抑圧をモデルとするような旧来の精神分析的枠組みでは対応できないのが実情である。失われたものをどのような表象様式によって浮かび上がらせるか──、さまざまな芸術作品や都市のプロジェクトを通じて見ていく必要があるのである。

本書『破壊のあとの都市空間-ポスト・カタストロフィーの記憶』は、こういった課題に対して歴史的遡行によって、多様な形で応答をする試みである。平安末期の京都から関東大震災後の東京まで、リスボン大地震後の思想家たちの考察から、パリで繰り返される革命の後に残されたものまで、南北戦争といった内乱から、世界大戦後のベルリン・ローマまで、さらにはロスアンジェルスや香港におよぶ20世紀の災害と戦乱の歴史を、「カタストロフィー」という概念でまとめながら、その「あと(後・跡・痕)」の姿が描かれていく。そこに見られるのは普遍的な答えではなく、それぞれ、ある時代にある地域で実践されてきた人間の営みである。実際、最終章では311をテーマの中心として作品を制作し続けている小森はるかと瀬尾夏美へのインタヴューによって、現在進行形の試みが語られているといえよう。

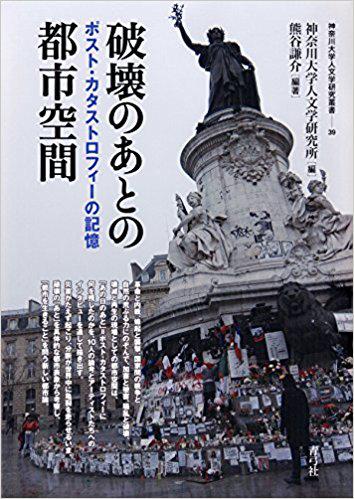

表象文化論の観点からは、カタストロフィーに対して「不在」や「空虚」、「沈黙」といった表象不可能性の美学に属するものとは別の、新たな表象の枠組みを示唆している点が重要である。本書表紙は、2015年にパリで起きた一連の事件後のマリアンヌ像を撮影したものだが、まずはスローガンやシンボル、セレモニーといった諸要素で織り成されたモニュメントであることが見てとれる。それと同様に、物語化や虚構、声、意味の重層化といった現象がポスト・カタストロフィーの都市で見られることが確認できるだろう。表紙の女神マリアンヌは屹立するというよりは、キャンドルが置かれた礎石に支えられ、市民に見つめられて、存在している。本書の諸論考もまた、一つ一つがカタストロフィー後の記憶のありようの試行錯誤を明らかにしようとして築き上げられた「モニュメント」ということができるだろう。

(熊谷謙介)