バラージュ・ベーラの人形劇

バラージュを研究対象にすること

『視覚的人間』(1924年)の著者として知られるバラージュ・ベーラ*1(Balázs Béla, 1884-1949)は、その生涯でどのような作品を著したか。この問いに取り組むにはいくつかの課題がある。まず、ジャンルの幅広さ。彼は詩人から出発し、自身や友人の興味関心に応じて戯曲、音楽劇のリブレット、芸術理論、童話、人形劇、小説、批評、映画脚本に監督業とあれこれ手を出したため、作品の分野が幅広く、多岐にわたる。それから、言語。彼は20世紀転換期にオーストリア=ハンガリー二重君主国下のブダペストで同化ユダヤ人として暮らしていた。しかし第一次世界大戦直後に成立した共産主義政権の崩壊とともに、白色テロルを逃れてウィーンへ亡命、それからベルリン、モスクワへと移住し、戦後にブダペストへと帰還している。複数言語にわたる著作の量は膨大すぎておそらく誰も把握できておらず、向こう数十年は整理するのは無理なのではなかろうか。

*1 本稿ではハンガリー語の慣習にならい、ハンガリー人名を姓・名の順に表記する。

それでも近年、ドイツ語圏での映画美学の嚆矢として彼の映画論に関する研究成果が発表されつつあり、筆者もこの数年、刊行物のほか未発表の手稿資料やタイプライター稿も対象にして面白そうなものを地道に拾っていく作業を行なっている。日本においては、1920年代からすでに映画論が翻訳されており*2、さらに徳永康元による『青ひげ公の城』(1912年)や『ほんとうの空色』(1925年)を初めとするいくつかの文学作品の邦訳があった。これらによって早くからバラージュの著作に触れることができたのは大変幸運なことだったと言える。

*2 管見の限りでは、一番古い翻訳はベエロ・バラアジュ「映畫劇術随想」佐々木能理男訳『映画評論』4/1 (1928)である。

バラージュと人形劇の関わり

さて、目下「面白そうなもの」として筆者が取り組んでいるのが人形劇である。あまり知られていないがバラージュには人形劇作家の顔があり、彼が青年期と晩年を過ごしたブダペストでは作品が生前から上演されている。ハンガリー語で刊行された台本としては、『劇』*3(1917年)(図1)に収録されている「木彫りの王子」、「漁師と月の銀貨」、そして『黒い壺』*4(1919年)(図2)に収められた「黒い壺」と「軽い人」がある。もっとも「黒い壺」は厳密には影絵芝居である。そして「木彫りの王子」も本来は黙劇の舞踊であり、バラージュのブダペスト時代の友人であったバルトーク作曲のバレエとして知られる。しかし、「人形」が登場する音楽舞踊劇であることから、人形劇上演と親和性がある作品として──少なからぬ矛盾を抱えつつも──戦後に人形劇場でも受容・上演された。

*3 Balázs Béla, Játékok (Gyoma: Kner Izidor Kiadó, 1917).

*4 Balázs Béla, Fekete korsó (Gyoma: Kner Izidor Kiadó, 1919).

図1 『劇』(1917年) バーンフィ・ミクローシュ表紙

バラージュが人形劇に興味を持ったのはおそらく1911年初頭であり、滞在中のベルリンでミュンヘンのパウル・ブラン人形劇団の公演を観劇したことがきっかけだったようだ。そしてその興奮をハンガリーの文芸誌『アウローラ』の「アリーナと人形劇場のあいだ」*5という記事に綴り、ブダペストとベルリンの劇場文化の懸隔を嘆いている。それだけではなく、1918年に刊行されたバラージュの初めての演劇論『ドラマツルギー』*6には、「マリオネットと舞踊」という項目が収められており、ここでは短いながらもさらに人形劇の議論が深化されている。このようなバラージュによる実践と著作は、クレイグを中心とする当時の西欧での人形劇の議論の系譜につらなるハンガリーでの試みの一つである、と理解できそうだ。

*5 Balázs Béla, „Aréna és bábszínház között,” Aurora 3(1911): 116-122.

*6 Balázs Béla, Dramaturgia: Előadások a szellemi tudományok köréből (Budapest: Benkő Gyula Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedése, 1918).

ただしこれらのバラージュの人形劇台本は他の戯曲同様、上演という点ではあまり恵まれていなかった。今日ブダペストの人形劇場のレパートリーとして残っているのは、結局のところバルトークの名を冠した「木彫りの王子」くらいしかないのだから。

バラージュの人形劇作品

それでは「木彫りの王子」以外の作品はどのようなものだったのか。ここで先に挙げた3つのハンガリー語原作の人形劇を紹介したい。

「漁師と月の銀貨」はバルトークの長男であるベーラJr.にクリスマスプレゼントとして贈られた。リブレットを担当した「青ひげ公の城」と「木彫りの王子」に続く、父親バルトークとの新たなコラボレーションを期待していたのだろう(残念ながら実現しなかった)。台本はほぼ8音節の、歌うように軽快な韻文詩からなる。ブダペストの初演は戦間期の1928年、作者不在の状態だった。

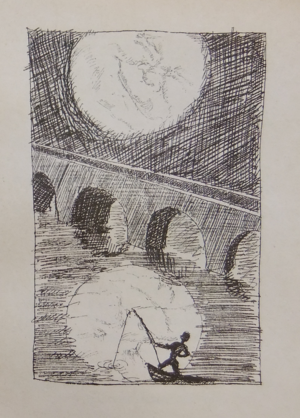

内容は、とある漁師の幻想的で愉快な釣り体験だ。漁師がドナウ川へ釣りへと漕ぎ出すが、やがて彼は魚ではなく、水面に映った月の光の「銀貨」を釣ろうとする(図3)。月はそんな漁師の姿を見て笑う。彼はようやく月の銀貨を釣り上げるが、小舟がひっくり返ってしまう。すべての銀貨を水に戻した漁師は、月から1枚だけ持ち帰ることを許される。しかし妻は見向きもせずにそれを水に投げ捨てるのだった。

「黒い壺」も詩の形式で書かれた影絵芝居で、「アンナへ」とある。おそらくバラージュの2番目の妻ハムヴァシ・アンナであろう。この作品は「軽い人」とともに、1919年3月9日に──第一次世界大戦末期から続く革命の混乱のまっただ中である──ドイツで美術を学び、戦間期のハンガリーの人形劇を牽引することになるブラットナー・ゲーザによってブダペストで初演されている。本作品は古代エジプトの神話を下敷きに、パミレスという男が妻のトゥイをオシリスの冥界から復活させようとする内容である。冥界の扉から現れたミイラは再びトゥイの姿となり、パミレスは彼女を地上へ連れて帰ろうとする。しかし互いに近づくことの許されない2人は、妻が持つ「黒い壺」に入っている夜と死の水で一面を満たし、漆黒の世界での陶酔と合体を選ぶのだった。

先の2作品とは対照的に、「軽い人」は散文である。この人形劇は副題にあるように「ばかばかし」く、男性である花びらのように「軽い人」を滑稽に描くコメディだ。ビーダーマイヤー風の部屋で1人、フィリーネは春の風を感じながら愛を求めている。そこへ風に吹かれて窓からやってきたのは大変「軽い」男性。フィリーネは喜んで彼を迎え入れて恋に落ちるが、「軽い人」は彼女のくしゃみにも吹き飛ばされてしまう始末である。やがて窓にぬっと現れた掃除機人間に、またしても「軽い人」は吹き飛ばされてしまうのだった。

このように3作品を並べてみると、それぞれの内容は多彩で形式も異なっている。いくつかあるバラージュの戯曲も一つ一つが特徴的であるため、おそらく意識して変化をつけていたのだろう。あるいは、友人知人のために作品を執筆したり、熱心に共同制作を持ちかけたりすることの多かった、バラージュの八方美人的な性格にも起因しているのかもしれない。

人形劇と映画の接点

このようにそれぞれ特色ある人形劇の試みは、バラージュの作品群において独立した別個のものだったのだろうか。筆者の予想では、これらは他のジャンルから分断されているわけがなく、詩や演劇や舞踊はもちろんのこと、映画にもつながる何らかの連続性があったのではないかと考えている。

この根拠となりそうなバラージュの論考がある。先ほど触れた『ドラマツルギー』における、映画と人形劇の共通性を指摘している一節だ。曰く、演劇には、生きている俳優と描かれた──つまり、「死んでいる」という──舞台背景の間に深刻な断絶があるが、「人形劇と映画は、同じ素材でできたもの[芸術]である。つまり、俳優とその周りは等しく絵である。そのため、そこではこのような不協和は起こらない*7」。この主張を、同書の「マリオネットと舞踊」という項でもバラージュは繰り返す。

*7 Balázs, Dramaturgia, 11.

マリオネットによる芝居が[…]舞台の問題すべてを解決するということは真実である。ここでは、生きた俳優と死んだ周囲、現前する劇的行為と描かれた広場の間にある架橋不可能な距離というものは存在しない。ここでは、すべてが一様に描写であり、そしてだからこそ同じ材質の、完全に同質な芸術的情景がすべてとなりうるのである。*8

*8 Balázs, Dramaturgia, 33-34.

バラージュによれば、人形は演劇で俳優が持ちうる感情や身体の現前を伴うことはないが、その人形やその背景美術が一様に「絵」であることから、「完全に同質な芸術的情景」が実現可能であるという。さらにその世界が持つ調和と均質性は、演劇では実現不可能なものである、と続く。

それだけではなく、『ドラマツルギー』には、亡命前に親友であったルカーチの「映画美学考」(1911年)が引用されている。バラージュはブダペストでは映画を本格的に論じることはなかったが、一つ年下で知識人サークルの精神的支柱であったルカーチから影響を受けて、多少なりとも興味を持っていた。上記で引用した一節から推測するに、バラージュは映画のスクリーンにおける視覚的な同質性を人形劇のそれと同一のものとみなしており、どうやら彼の中ではこの二つのジャンルは多少なりとも接点があったようである。この考えは、1911年の論考の時点であくまで劇場文化として人形劇を捉えていたことと大きく異なっている。

第一次世界大戦から戦間期のハンガリー人芸術家のネットワーク

1914年の第一次世界大戦の勃発は、ルカーチやブラットナーといった西欧で学ぶハンガリー人の芸術家や思想家を一旦祖国へと帰らしめた。帰国せざるを得なかった当の本人たちにとっては災難であっただろうが、ブダペストで彼らと直に交流を持てたことは、バラージュにとっては「僥倖」だったのかもしれない。出版された人形劇台本も芸術理論も、第一次世界大戦下という環境だったからこそ完成し得た可能性がある。

ウィーン亡命後、バラージュは亡命知識人のネットワークに属しながらも『デア・ターク』紙への映画批評の連載を開始する。それにより外国暮らしに苦労する同胞をよそに、いち早くドイツ語文化に同化することに成功した。亡命前のブダペストの著作に垣間見える分野横断的な議論の萌芽が、どのようにしてドイツ語圏の映画分野において発展していったのか。人形劇の次に取り組むべき「面白いもの」として映画までたどり着くのは、時間の問題のようだ。

岡本佳子(東京大学)

* 本研究は科研費(16K16714)の助成を受けたものである。