シンポジウムと特集上映: Three Songs of "Exile": Independent Chinese Filmmakers Far From Home

- 日時:2016年10月8日、10月28日、10月29日、12月2日

- 会場:ミシガン大学(アナーバー)

- 主催:Lieberthal-Rogel Center for Chinese Studies

- 使用言語:英語、中国語

- プログラム:

- 特集上映1 及び アフタートーク:10/8 19:00, Angell A

- 『上下(Up & Down)』(王我, 12 min., 2007)

- 『我還有話要説(私には言いたいことがある/ When Night Falls)』(応亮, 80min., 2012)

- スピーカー:Markus Nornes(ミシガン大学)

- シンポジウム:10/28 16:00, 2435 North Quad

- スピーカー:崔子恩(Cui Zi’en、映画監督、北京電影学院)、王我(Wang Wo、映画監督、グラフィックデザイナー)、応亮(Ying Liang、映画監督)

- コメンテーター:Johannes von Moltke (ミシガン大学)

- モデレーター:Markus Nornes、秋山珠子(立教大学)

- 特集上映1 及び アフタートーク:10/8 19:00, Angell A

-

- 特集上映2 及び ディスカッション:10/29 17:00, Angell A

- 『9月28日・晴(A Sunny Day)』(応亮, 26 min., 2016)

『没有電影的電影節(A Filmless Film Festival)』(王我, 80 min., 2015) - スピーカー:崔子恩、王我、応亮

- モデレーター:Markus Nornes、秋山珠子

- 『9月28日・晴(A Sunny Day)』(応亮, 26 min., 2016)

- 特集上映2 及び ディスカッション:10/29 17:00, Angell A

-

- 特集上映3 及び アフタートーク:12/2 19:00, Natural Science Auditorium

- 『夜景(Night Scene)』(崔子恩, 75 min., 2004)

- スピーカー:S.E. Kile(ミシガン大学)、Markus Nornes

- 特集上映3 及び アフタートーク:12/2 19:00, Natural Science Auditorium

撮影:想田和弘

関連URL:イベントパンフレット(PDF)

「僕の映画が押収リストに入っているなんて光栄ですね。」ミシガン大学、エンジェルホール。ビジティングスカラーとして滞在中の想田和弘監督が、映画上映後のディスカッションで立ち上がった。上映された王我監督『Filmless Festival』(特集上映2)は、北京郊外・宋荘で10回続いた北京インディペンデント映画祭が当局によって中止に追い込まれる現場を生々しく切り取ったドキュメンタリーで、その押収作品リストからなるエンドロールの最後に、想田監督の名とその作品『選挙』と『選挙2』がクレジットされていたのだった。

王我『Filmless Festival』(2015年)

今や、中国映画市場はアメリカに次ぐ規模を誇り、中国人俳優を積極的に起用した『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(2016年)に見るように、ハリウッドも中国市場を意識した映画制作に力を入れている。その一方で、中国国内では制作と流通をめぐる規制が年々強化され、インディペンデント映画人たちが国外に出ていく動きが加速している。

2016年、紅葉に彩られた晩秋のミシガン大学で、のべ4日間に渡って行われた「Three Songs of "Exile": Independent Chinese Filmmakers Far From Home」(ミシガン大学Lieberthal-Rogel Center for Chinese Studies主催)は、近年、中国国外に拠点を置くことになった3人の中国人インディペンデント映画監督─崔子恩(Cui Zi’en)、王我(Wang Wo)、応亮(Ying Liang)─を迎え、作品上映とディスカッションを通して、彼らの中国国内外における経験の意味を問うイベントとして企画された。

イベントは、5作品からなる特集上映とアフタートーク、そして監督3人を迎えたシンポジウムとディスカッションによって構成され、事前に作成されたパンフレットでは、中国インディペンデント映画の歴史、3人の監督が中国を離れた経緯、そして上映作品の紹介がなされた。手書きの五星紅旗を破り取った黒い穴が印象的なデザインは、スピーカーであり、グラフィックデザイナーとしても活躍する王我監督に依頼した。

王我監督デザインによるイベント・ポスター(左)とパンフレット(右)

中国インディペンデント映画簡史

映画が国営機関で作られることが原則だった中国において、1990年代初めに誕生したインディペンデント映画は、2000年前後のデジタル技術の普及を経て、質・量ともに急速な発展を遂げた。これらドラゴン・マーク(検閲通過証拠)を持たない作品群は、国外においては、様々な国際映画祭、大学、研究機関などで上映、紹介され、中国国内においては、作品コピーの手渡し、新聞・雑誌での紹介、ネットを介した視聴やダウンロード、カフェや大学、また半公的あるいは非公的な映画祭での上映を通して流通した。とりわけ2000年代に陸続として誕生した国内映画祭は、当局からの度重なる干渉と妨害を受けながら、それをかわす様々な方法を実践しつつ存続し、新たな芸術コミュニティを形成する重要なトポスとして機能することになった。しかし2010年代に入ると規制は次第に強化され、2010年代半ばには主要映画祭のほとんどは閉鎖を余儀なくされ、一部の監督たちは海外に拠点を移すに至っている。

3人の監督たち

スピーカーの3監督は、この間の中国インディペンデント映画の豊穣さを象徴するような個性的な作品の作り手であると同時に、複数の主要な国内映画祭の担い手でもあった。旧知の間柄であった3人は、それぞれの出国後、今回久々に再会したという。以下、彼らの発言と上映作品から、その経歴と出国の文脈をたどっていく。

応亮が手がける、高度にコントロールされた構成を持つ劇映画の多くは、欠落と、その欠落に対する嘆きを禁じられた不条理さを描き出す。1977年、上海の高官を親族にもつ恵まれた家系に生まれた応亮は、父親の不在を描いたデビュー作『あひるを背負った少年』(2005年)で東京フィルメックス審査員特別賞を受賞したのを皮切りに、海外映画祭との密接なつながりを持ち、これが彼の後の方向を決定付けることになる。韓国・チョンジュ映画祭の依頼を受けて2012年に制作した『私には言いたいことがある』(特集上映1)が、実際に上海で起きた警官殺傷事件の裁判過程を描いたことから、当局から有形無形の圧力を受けた応は、アーティスト・イン・レジデンスとして一時滞在していた香港からの帰国が難しくなり、そのまま香港にとどまることになり、また、2008年から彼が主要メンバーとして参画していた重慶民間映画祭も、彼の不在に伴い自然消滅していく。「僕が帰国できなくなったのは、確かに突然の出来事だった。でも考えてみれば、インディペンデント映画を撮ること自体、元来マージナルな活動なんだから、こういう展開は意外とは言えないだろうね」。

応亮監督『私には言いたいことがある』(2012年)

香港での最初の3年間は、「生活の道筋をつけるのに精一杯」で、また、いつの間にか身体化・習慣化している「自己検閲」の影響から逃れ、自分自身の言葉を見つけるのに苦慮し、ほぼ創作活動ができなかったと応は振り返る。「検閲は単なる外的な制度じゃない。それは、個々人の身体を訓練し、自己規制に向かわせる、国の統治方法なんだ。そうした自己検閲が意味を失った時、自分自身が本当は何を言いたいのか、必死に探さないといけなくなった」。常に「創作を忘れるな」と自分に言い聞かせたと言う応は、2015年、遂に香港に移って初めての短編劇映画『9月28日・晴』(特集上映2)を完成させる。2014年9月28日は、普通選挙を求めて繁華街を占拠した香港市民を警官が催涙弾などで鎮圧した日であり、映画は、騒然とする室外とは対照的に、家庭内の不在を静謐な画面で描き出す。「自分自身、そして中国の社会や歴史の見直しをすることは容易なことではないし、時に醜い部分にも向き合わなくてはならないけれど、僕には映画という媒体があって、それを表現する機会があったのは幸運なことだった」。そう語る彼は現在、やはり中国本土を離れ、香港に居住する映画人や地元研究者たちと共に、「中国インディペンデント・ドキュメンタリー研究会」を立ち上げ、「中国とのつながりを保つ」ことに努めながら、中国を離れた女性監督を主人公にした劇映画を準備中だと言う。最後に応は、「今は、とてもいい状態なんだ。今後5~6年は創作を活動の中心に置こうと考えている」と、その声に力を込めた。

応亮監督『9月28日・晴』(2015年)

クィア映画作家であり、アクティビストとしても知られる崔子恩の作品は、ジェンダー、階層、劇映画とドキュメンタリーの境界を、時に融解させ、時に転覆させる。今回上映された、虚実交錯するキャスティングで男娼を描いたフェイクドキュメンタリー『夜景』(特集上映3)はその代表的作品と言えるだろう。「何か固有のものに帰属することを拒みたいんです」。そう語る崔は、1958年、カトリック家庭に生まれ、政府系シンクタンクである中国社会科学院で明清文学の研究を行う傍ら、前衛的なスタイルの小説を執筆し、その後北京電影学院で脚本を教え、同性愛者であることをカムアウトし、映画を撮った。その融通無礙な活動は、S.E. Kileが『夜景』のアフタートークで述べたように、かつての崔の研究対象であり、文学・演劇・作庭など領域を超えて大胆で自由な創作活動を行った明末清初の文人・李漁を彷彿とさせる。

崔子恩監督『夜景』(2004年)

デビュー作『男男女女』(1999年)以来、映画によって「世界を旅した」という崔は、映画制作のみならず、クィア研究やアクティビズムの文脈でも国内外で注目されていく。「検閲と規制に不満を感じ、新たな文化的“中心”を求めていったのが、この間の中国インディペンデント映画の動きだったと言えます。それは国外では次々と成功を収めながら、中国国内では常に抑圧され、時にゲリラ的方法をとりながら存続してきました」。そう言う崔が数枚のスライドを示した時、会場からどよめきが起こった。それは、自身が運営に携わった北京クィア映画祭が、当局の規制をかわすため、バスや電車の中で、観客である乗客にUSBを配り、各自が手元の端末で映像を一斉に再生する「ゲリラ上映」のスナップだった。

「ゲリラ上映」のスライドを示す崔子恩監督(右端)、見上げる王我監督、モニター内の応亮監督

崔が国外に拠点を移した理由は、所属大学で授業を開講出来ないことを含め、「国内で声を発する機会がほとんどなくなっていた」ことだけでない。渡米を決める上で重要視したのは、子供の教育環境であり、フロリダに居を定めたのも、子供がそこを気に入ったからだと言う。今も北京電影学院の籍を保ち、ネット空間で中国語観客のための脚本執筆や脚本指導を行い、時折北京に一時帰国する崔に、今後の方向性について尋ねた。崔は「アンゲロプロスの『再構成(Reconstruction / 邦題「再現」)』のように」と前置きし、今はただ、かつて自分を規定し、自分の身体の一部となっているもの―声・味覚・言語―を相対化し、それを「再構成」している最中なのだと答えた。「今もよく中国の夢を見てうなされ、目覚めると、ここはアメリカだったと気付くんです」。そう笑う崔は、固有の居住地に属することをも拒んでいるようだった。

王我は、日常に張り巡らされた見えない境界をユーモラスかつシニカルに描き出す実験ドキュメンタリー作家だ。都市をテーマとするオムニバスの1本として依頼され、北京を撮った『上下』(特集上映1)や、前述の『Filmless Festival』(特集上映2)でも、私たちが普段意識することのない複数の境界が繰り返し現れる。1967年に河北省の古都・邯鄲(かんたん)で生まれ、中学卒業後、地元発電所で労働者として働き、独学で中央工芸美術学院(現・清華大学美術学院)に進学、大学院まで進んだのち、北京のデザイン会社に勤めながら処女作『外面』(2005年)を撮った王我自身、複数の境界を跨ぎ、移動を繰り返してきた人物だ。「自分の状況には、“流亡(Exile)”なんて大層なものよりも、“盲流(盲目的な人口流入)”の方がしっくり来るよ。今の中国では、移動しながら生きるのが、“農民工(農村からの出稼ぎ労働者)”やエンジニア、知識人からアーティストまで、大半の人間の常態だ。若い頃から移動し続けた自分も、移動先が外国になっただけで、その例外じゃない」。

王我監督『上下』(2007年)

中国の古典文学が種々の典故を用いるように、中国の日常世界に瀰漫する様々なアイコンを画面に取り込むことで、ミニマルな時空の中に多義的な解釈と想像のスペースを創り出す王の作品は、中国国内にコアで熱狂的なファンを生む一方、国外での紹介例は多くはない。王我を海外へ結び付けたものは、他の二人とは異なり、映画よりもむしろデザイナーとしての仕事であろう。艾未未(アイ・ウェイウェイ)のパフォーマンスの一部デザインを担当するなどの実績を持ち、北京インディペンデント映画祭ほか数多くの国内映画祭のポスターデザインを出がけ、従来のDIY的な国内映画祭のイメージを一気に洗練させてきた王は、2012年にアーティスト・イン・レジデンスとしてニューヨークに数ヶ月滞在する。当時は国外移住など考えてもいなかった王だが、2014年に起きた一連の出来事―ダライ・ラマとの対話を試みる中国知識人を追ったドキュメンタリー『対話』(2014年)を撮り、その香港での上映を当局に阻止され、被写体だった友人が拘束され、自身の関わってきた北京インディペンデント映画祭が中止に追い込まれるなど―が契機となり、また子供の教育環境を考慮した結果、渡米を決意する。友人・知人のいたイサカ、ニューヨーク、シカゴなどを転々とした後、たまたま旅の途中で立ち寄ったメリーランドに居を定めて数ヶ月だと言う王にアメリカでの今後について問うと、普段は剽軽な口調の彼は考え込み、言葉を探した。「中国に留まり、まだ踏ん張っている仲間たちを思うと、自分が彼らを見捨てたような気持ちに苛まれるんだ。自分のいた北京のコミュニティはずっとそこにあるのに、自分だけがそこにいない。だから、アメリカでの活動については考えてはいないし、考えてはいけないような気がするんだ」。それを聞いていた応亮は目を見張り、後から報告者に、「いつも陽気な王我の、あんな様子は見たことがない」ともらした。

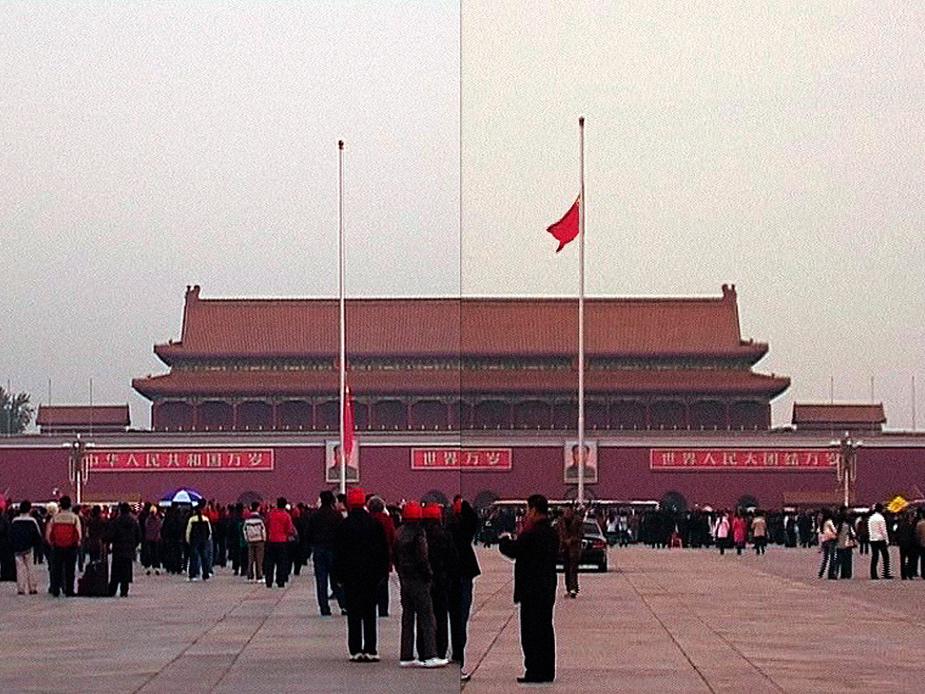

王我監督デザインによる、第7回「中国ドキュメンタリー交流週」カタログ表紙(左)と第10回「北京インディペンデント映画祭」ポスター(右)。それぞれのイメージは、天安門広場に設置された監視カメラ(左)と、北京インディペンデント映画祭がその前年に当局の要請を受けて出した中止公告。

"Exile"

イベントのタイトル「Three Songs of “Exile”」は、香港の女性監督、許鞍華(アン・ホイ)による、国境の狭間に揺れる母娘を描いた半自伝的作品『客途秋恨』(1990)の英語タイトル「Song of Exile」から想を得ている。本イベントが“exile”に引用符を付したのは、彼らが狭義の政治亡命者ではないという理由のほか、90年代より中国知識人の間でしばしば語られたinner exile(内的亡命)というテーマや、中国伝統社会における隠逸の系譜と対照させて見ることができるのではないかという意図からであった。

議論の冒頭から、3人の監督たちは、“exile”という語が想起させる悲劇的、英雄的な相貌と自身の状況との齟齬を語り、コメンテーターであり、ドイツ映画史とりわけジークフリート・クラッカワーの研究者として著名なJohannes von Moltkeは、“exile”を一般化、概念化し、そのリアリティを弱化する傾向に抗い(ハミド・ナフィシ)、個々の人間が生きるコンタクト・ゾーンに着目し、複数の文化を持つことで恐らく生涯続くことになる“contrapuntal(対位法的)”(サイード)な思考に注目することの重要性を喚起した。

果たして、3人の監督のそれぞれが驚くべき率直さで語った経験と省察は、「国を離れた人々は、一人としてexileを等しく、均質化した形で経験することはない」(“Introduction. Framing Exile: From Homeland to Homepage” in Naficy, ed. Home, Exile, Homeland, 4)というナフィシの言葉を想起させるものであった。その一方で、3人が一様に「自己検閲」について言及したことも、また印象深い。検閲制度の埒外で制作され、そのゆえに多くの実験的で多様な作品が生まれたとされる中国インディペンデント映画において、意識と無意識とを問わずに行われていた「自己検閲」が、作品や映画祭にどのような力を及ぼしてきたのかは、今後検討されるべき課題であろう。また、彼らの国外への流出は、そうした一定の制限下での創作空間でさえ、近年の中国では極端な縮小を余儀なくされていることの証左でもあろう。世界が市場として注目する中国の映画をめぐるトポスからは、彼らの築いてきた多様な可能性はますます排除されようとしている。

王我監督(左)と想田和弘監督(右)

イベントの1ヶ月後、応亮の『9月28日・晴』が台湾・金馬賞で短編グランプリを受賞したと言う嬉しい知らせが届いた。崔子恩は相変わらず米中を行き来しながら、中国語圏向けの仕事をネット上で続けるという、昨今の中国人アーティストに増えつつある生活を送っている。イベントでは応亮を驚かせるほど悲観的に見えた王我は、別れの間際にこう言った。「ここに来て、皆の話を聞いていたたら、まだ俺にも何か出来るような気がしてきたよ」。ミシガン大学のあるアナーバーは、北米最古のインディペンデント映画祭であり、とりわけ実験映画の積極的な紹介で知られる「アナーバー映画祭」の開催地でもある。「映画祭で、またこの街に来そうですね」。そう言うと、王我はいつもの彼らしい快活な笑顔を見せた。

[追記]

- 本イベントをきっかけに、『コクーン』(1985年)などで知られる脚本家Tom Benedek氏主宰のポッドキャスト「TheProcess.Ink」が中国インディペンデント映画を特集し、Markus Nornes氏と報告者がインタビューを受けた。番組はこちらから聞ける。

- 応亮監督の『9月28日・晴』が日本・香港インディペンデント映画祭2017で上映され、監督の来日も予定されている。最新情報はこちらで確認できる。

- 『Filmless Festival』は、王我監督により全編がYouTubeで公開されている。なお、同作の日本語字幕が、報告者の東京大学映像翻訳演習のゼミ生によって制作された。監督も「楽しみにしている」という日本上映の機会を現在企画中だ。

秋山珠子