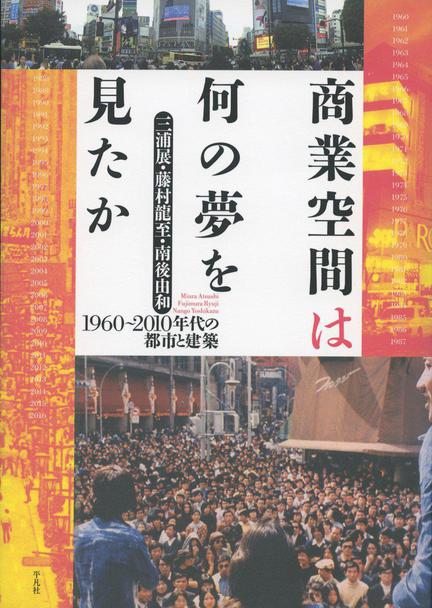

商業空間は何の夢を見たか 1960~2010年代の都市と建築

かつて建築評論家の長谷川尭が「建築の士農工商」(『建築──雌の視角』相模書房、1973)と呼んだように、士である公共建築に比べて、商である商業建築は建築界のヒエラルキーの下位に位置づけられてきた。それゆえ、これまでの建築論において、商業空間は正面から取り上げられる機会が少なかった。

本書は、そのような商業空間をめぐる1960年代後半から現在に至るまでの思想かつ史層を、建築論、都市論、郊外論、消費社会論を交差させながら跡づけた共著本である。著者は、1980年代に『アクロス』誌の編集長を務め、同時代のパルコを知る消費社会研究家の三浦展、ともに商業施設が地域やコミュニティの核たらんとした1970年代後半の郊外のニュータウン出身の建築家の藤村龍至と社会学者の南後由和の3名である。

三浦は、『商店建築』誌のバックナンバーをひもとき、バブル前夜における、都市のシステム化や管理化に抗する「反システム」としての商業施設や、コミュニティの再編を謳うショッピングセンターをめぐる思想状況を明らかにしている。南後は、仮設性や移動性という特徴を持つ「日本的広場」が、新宿西口地下広場と大阪万博のお祭り広場を経由して、1970年代以降の郊外のショッピングセンターや渋谷パルコなどの商業施設によって変奏されていった過程をひもといている。そのうえで、 2000年代以降の「再舞台化」した渋谷スクランブル交差点を、日本的広場の現在形として、物理空間とスマートフォンやSNSなどの情報空間の重層性という観点から分析している。藤村は、自らが生まれ育った80年代の埼玉・所沢の「虚構の空間」としての「明るさ」の実態に迫りながら、西武グループと建築家との関係や、商業施設が内包する「コンセプト」の役割に着目した考察を展開している。

商業空間は何をつくれて、つくれなかったのか。ライフスタイル・プロデューサの浜野安宏、都市史・建築史家の陣内秀信へのインタビューのほか、巻末の商業施設・関連年表と合わせて読まれたい。

(南後由和)