| トピックス | 4 |

|---|

国際シンポジウム

「メディアと芸術のあいだ──ヤシャ・ライハートの60年代の「展覧会」を読み解く」

【第1部】"Five and a Half Exhibitions at the ICA"

日時:2015年10月23日(金)18時〜19時45分

会場:国立新美術館 3階 講堂

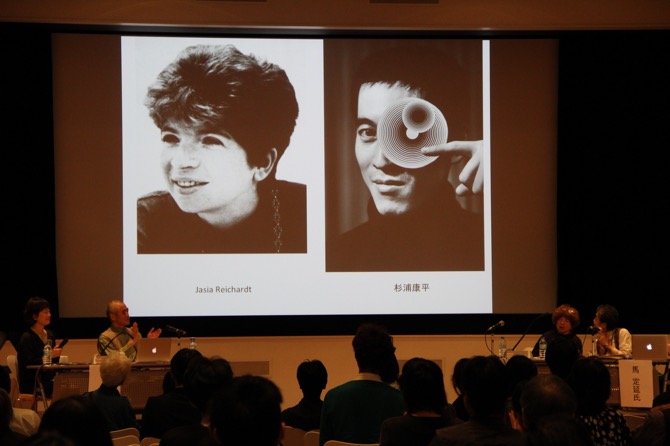

出演:ヤシャ・ライハート、杉浦康平(グラフィック・デザイナー)

【第2部】Cybernetic Serendipity

日時:2015年10月25日(日)15時〜17時

会場:東京藝術大学大学院映像研究科・馬車道校舎 3階 大視聴覚室

出演:ヤシャ・ライハート、ドミニク・チェン(情報学研究者/IT起業家)

- 企画・聞き手:

伊村靖子(国立新美術館 アソシエイトフェロー)、馬定延(東京藝術大学・国立新美術館 客員研究員) - 通訳:

木幡和枝(東京藝術大学美術学部先端芸術表現科 同大学院研究科 名誉教授)

- 主催:

国立新美術館

東京藝術大学大学院映像研究科 -

協力:

文化庁(平成27年度外国人芸術家・文化財専門家招へい事業)

ブリティッシュ・カウンシル -

助成:

「1960〜70年代に見られる芸術表現の研究拠点形成と資料アーカイブの構築」(科研費15K02129)

「日本メディアアート史の再検証:1980年代以後を中心に」(科研費15K20984)

【関連URL】

本シンポジウムではヤシャ・ライハート氏を迎え、1965~71年の間にロンドンの現代芸術研究所(Institute of Contemporary Arts (ICA))で企画された展覧会を中心に講演をいただいた。シンポジウムの目的のひとつに、展覧会とその記録のあり方の検証を通じてアートのもっていた社会的意義を、現在の視座からとらえ直そうという意図があった。こうした関心は、近年注目を集めている展覧会研究(Exhibition Histories)の動向とも共通するものである。

キュレーター、批評家としてのライハート氏の特質は、それまでのアートの枠組ではとらえきれないクリエイティブな活動における芸術性に光をあてた点にある。新しい創造性の意義を「伝える」ことに細心の注意を払っていたがゆえに、展覧会としての構成と記録の残し方に対して明確な意図があったことがわかった。ここではその中のいくつかの点について報告する。

一日目は、「詩と絵画のあいだ(Between Poetry and Painting)」展(1965年)をはじめとする“5 1/2本”の展覧会について伺った。その中でも、国立新美術館がライハート氏より寄贈を受けた資料にちなんで「蛍光菊(Fluorescent Chrysanthemum)」展(1968—1969年)を中心に、杉浦康平氏による会場デザインや展覧会カタログ等の印刷物のあり方が、展覧会のコンセプトとどのように結びついていたのかを知ることができた。

「蛍光菊」展は、グラフィック、ポスター、彫刻、さらにはアンダーグラウンド映画や実験アニメーションなどのフィルム作品、現代音楽とグラフィックスコアから成る展覧会である。ライハート氏はこれらを同時代の日本の感性としてまとめあげ、初めてイギリスに紹介した。ライハート氏の企図に呼応して、展示空間は各領域の鑑賞体験に重点が置かれ、鑑賞者の目線の位置や光の効果に考慮を重ね、変化に富んだ空間としてデザインされたことがわかった。「蛍光」と「菊」という異色の組み合わせによる展覧会タイトルは、印刷物のデザインとも密接に関わっている。カタログを兼ねたポスターでは、3原色の刷り重ねによって蛍光色を思わせる配色が実現したという貴重な証言が得られた。こうした手法自体の開拓の意義は、単なる新規性にとどまらない。考案された手法の必然性は杉浦氏のデザインを貫くものであり、同時にそれは60年代に杉浦氏が東京画廊で手がけてきたカタログデザインのアイデアとも通じるものであると感じられた。

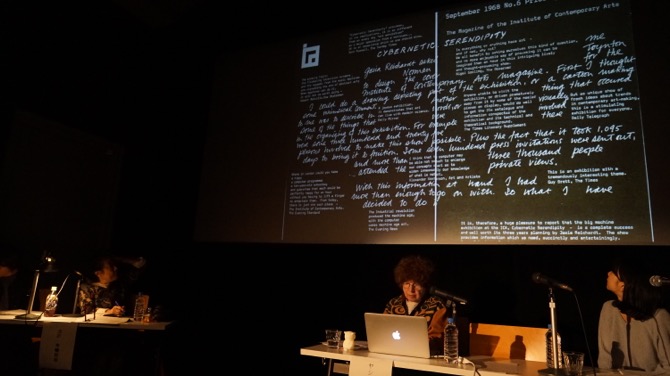

二日目は、「サイバネティック・セレンディピティ(Cybernetic Serendipity: the computer and the arts)」展 (1968年)について伺った。一日目の講演でも述べられたように、同展覧会は「詩と絵画のあいだ」展の直後にライハート氏がマックス・ベンゼの示唆を受け、コンピュータに触発された創造性に注目した展覧会である。現在、ウォーカー・アートセンターで開催中の「ヒッピー・モダニズム ユートピアへの闘争(Hippie Modernism: The Struggle for Utopia)」展のカタログ論文(※2)でも紹介されているように、サイバネティクスの影響は、メディアアートのみならず、カウンターカルチャー思想の原点として再検証されつつある。本シンポジウムでは、情報学研究者のドミニク・チェン氏が、「サイバネティック・セレンディピティ」展が提示した「機械と人間の共生」についての楽観論と悲観論を現代のテーマとして読み替え、「ビッグデータ」と「人工知能」の問題として提起した(※2)。

展覧会として注目すべき点は、「サイバネティック・セレンディピティ」展もまた、アーティスト、エンジニア、作曲家、数学者、詩人などが関わる領域横断的な活動を扱っていることである。ライハート氏は、展示の内容を一般観衆に伝えるとともに専門家の関心にも答えるために、制作者とタイトル等の基本情報、イメージ生成の方法などの制作プロセスに関する情報、そしてコンピュータプログラムを含む技術的な説明という三つの基準によるキャプションを提示していた。これらは、現在失われた作品の記録としても重要な意味を持っている。

60年代後半に、アートやデザインといった区分を取り払い、また既存の音楽や映画、詩等の枠組を問い直そうという動きがあらわれたのは、決して偶然ではないだろう。国際的同時性の中で、「展覧会」という枠組を利用し、各分野の人々とキュレーター、批評家、画廊などが一丸となり、アートと社会の接点を刷新しようとしたのが、まさにこの時代であった。(伊村靖子・馬定延)

※1 Hugh Dubberly & Paul Pangaro, “How Cybernetics Connects Computing, Counterculture, and Design” in Hippie Modernism: The Struggle for Utopia (Minneapolis: Walker Art Center, 2015).

※2 チェン氏の論考の詳細は以下に発表されている。ドミニク・チェン「Cybernetic Serendipity再考」『現代思想』43巻18号、2015年12月