| 新刊紹介 | 編著、翻訳など | 『事物のしるし――方法について』 |

|---|

岡田温司・岡本源太(共訳)

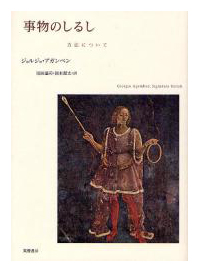

ジョルジョ・アガンベン(著)『事物のしるし――方法について』

筑摩書房、2011年5月

かつてユベール・ダミッシュが指摘したように「わずかなりとも理論がなければ歴史は書けず、おおくの歴史なくして理論は打ち立てられない」とすれば、いかなる研究も、理論的思考の普遍性と歴史的出来事の特異性との接点を探らずにすますことはできないだろう。まさにこの接点を、ジョルジョ・アガンベンは本書『事物のしるし――方法について』で「パラダイム」「しるし」「考古学」のうちに探っていく。それはさながら、「神は細部に宿る」というアビ・ヴァールブルクの座右の銘を、方法論として、また観念史として展開してみせたかのようだ。

タイトルに掲げられた「しるし」(印、標、徴、験)の概念については、すでにマッシモ・ビアンキらの研究蓄積があり(Massimo Luigi Bianchi, Signatura rerum: segni, magia e conoscenza de Paracelso a Leibniz, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1987; Massimo Luigi Bianchi (a cura di), Signum: IX Colloquio internazionale, Roma, 8-10 gennaio 1998, Firenze, L.S. Olschki, 1999.)、日本でも折よく岡部雄三氏の一連の研究が『ドイツ神秘思想の水脈』(知泉書館、2011年)にまとめられた。けれども、そうした思想史研究を方法論的反省と同じ一つの身振りでおこなってしまうところは、アガンベンならではの力技にちがいない。

よく知られているように、人文科学の革新者たちの一連の肖像を描くという若き日のアガンベンの構想は、ただ一篇、「アビ・ヴァールブルクと名のない学」が書かれたのみでおわったという。ある意味で本書は、その年来の構想がようやく(別のかたちで)結実したものと見なせるかもしれない。もちろん、体系化されたということではない。エンツォ・メランドリのアナロジー論に近しいと見えるチャールズ・サンダーズ・パースのアブダクション論やジルベール・シモンドンのトランスダクション論の不在。考古学としての哲学を構想したエトムント・フッサールにたいする沈黙。比較文法と生成文法の対比における認知文法の欠落。いまだ論究されざる争点はいくつも見いだされる。とはいえアガンベンが指摘するように「人文科学のあらゆる研究は〔……〕なにかが不明瞭で主題化されないまま残されている点にまで遡るべき」とすれば、そうした沈黙や欠落はむしろ、本書が未来の人文科学に約束する豊饒な成果のしるしと見なせるだろう。(岡本源太)