| 研究ノート | 増田 展大 |

|---|

表象(不)可能なものとしての身体

――オルセー美術館「罪と罰」展からの考察

増田展大

想像以上に高々とそびえ立つ<ギロチン>を観客が取り囲み、それを見上げては唖然と眺めている。これは、2010年6月までオルセー美術館で開催された『罪と罰』展の一光景である。暗がりのなかで威厳さえ醸し出す処刑機械は、フランスで死刑廃止論が展開された二世紀間をテーマとした展覧会全体を見下ろすかのように配置されていた。ここでは、展覧会の紹介をきっかけに、近代社会における写真と身体との関係について若干の考察を付け加えてみたい。

浩瀚なカタログを参照するなら、この展覧会は、「1791年:平等主義の死」「ロマン主義の犯罪形象」「正義」「犯罪と科学」「1880−1920年:虚報とゴロツキ」「近代へ向けて」という6つのセクションに分けられる。原罪やカインの「人類最初の殺人」といった宗教的主題に始まり、「マラーの死」や「正義の人」にまつわる政治表象、ジェリコーやロダンの手によって断片化された身体、また芸術作品に限らず、監獄の扉の実物展示、近代都市の犯罪劇を見世物に変える挿絵新聞、犯罪者の身体の骨相・観相学的鋳造と写真まで、幅広い主題が網羅された展覧会である。これら雑多に広がりかねない展示内容を象徴的に束ね上げていたのが、前半に復元展示されたギロチンという死刑台であった。

ダニエル・アラスが明晰に論じたように、単純な力学法則を利用して、身体の最も象徴的な関節を切断するこの機械は、フランス革命という歴史的断絶を象徴的に可視化した装置でもあった。切断という不可視の瞬間に集約される王の身体の非=神聖化は革命そのものを神聖化し、さらにギロチンそのものに「象徴的聖別」を授ける。このようなギロチンの逆説性は、近代の政治、医学、司法、宗教、美術に跨がる数々の物語と表象を生み出していくことになる。19世紀には、執行過程の短縮や「土台」の撤去などによってその見世物的な側面が縮減され、1939年には公開が完全に禁止されるのだが、アラスによれば、そのプロセスは、ギロチンの「ブルジョワ=保守化」に他ならない。それは、ギロチンの発明者、ギヨタンによる「人道主義的夢想」がねじれたかたちで実現される過程であると同時に、「償いと見せしめの罰」から「監視と刑罰のイデオロギー」への置換作業でもあったのだ。

ところで、アラスは「ギロチンと写真とは姉妹である」とも述べる。この指摘は、両者についての単なる比喩――死刑囚の頭をギロチンに正確に配置する執行官が「写真屋」と呼ばれ、垂直に落ちるシャッターが「ギロチン式」と名付けられた――にとどまるものではない。両者は、象徴的な「肖像製作」の機械であると同時に、近代の身体を管理=統制するように機能した特権的な視覚装置だったからである。その意味において、展覧会後半で観客の視線を惹いた19世紀末の犯罪写真、とりわけ、凄惨な「犯行現場」を撮影した写真群は、ギロチンと対称をなすものであった。

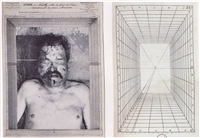

先行する諸研究が明らかにするように、近代都市に集まった犯罪者たちの身体計測/撮影に身を捧げたパリの警察官、アルフォンス・ベルティヨンであるが、その彼が犯行現場と被害者の屍体を撮影する「立体幾何学写真(Photographie stéréométrique)」なる手法を編み出したとしても、驚くにはあたらないだろう。これは、犯行現場となった室内や、残忍に殺害された被害者の頭部を厳密な手法で撮影し、その写真の周縁に精緻な縮尺目盛や方眼を付け加えることで、写真平面の「奥行き」を立体的に再現可能にしようとする試みである。カタログのなかでフィリップ・コマーは、これらの写真をルネサンス以来の「窓としての遠近法原理が反転した事態」として説明している。それによってベルティヨンは、身体と犯行現場の立体的(再)再現のみならず、犯人の罪の「深さ」さえも計測しようとしたのである。無謀な試みであるとしても、写真のなかの犯行現場と屍体は、科学と虚構の狭間でギロチンに劣らない想像力を喚起していた。

ただし、これらの写真が観客たちの眼を惹いた理由は、凄惨な屍体と正確な目盛との組み合わせだけによるものではない。そもそも、ベルティヨンが撮影手法の厳密な体系化を必要としたのは、匿名の写真家たちが頻繁に犯行現場を撮影していたからであった。そこでは、目撃者を代理するかのような視点とアングルが設定され、「芸術的な規範」に従った照明の選択やプリントの修正といった演出さえも施されている。さらに興味深いことに、リジッドな構図と肌理で映し出された室内には、事件の壮絶さを物語る被害者の屍体と同様――むしろそれとは対照的なまでに――、ブルジョワジーの室内装飾、目眩を引き起こすような壁紙や絨毯の細かな模様が鮮明に浮かび上がっている。これら細部は、証拠物件を精査しようとする当時の「探偵=推論的な」眼差しを露出させる。だがその一方で、観者の視線は、無惨な屍体と派手な装飾とのあいだを絶えず揺れ動かされ、画面上で焦点を合わせることさえ許されない。いわば、身体と場景という図と地が「反転」し続けることで、我々の視線がつねに掻き乱されるかのような視覚経験が生じるのである。

身体の「正確な表象」に付随するこれら「過剰な細部」は、イメージによる身体の管理=統制につきまとう<ノイズ>のようなものとして捉え直されるだろう。20世紀に入ると同時に挫折を経験するベルティヨンの実践ではあるが、その一方で彼の手法は、同時代の写真技師であるアルベール・ロンド、美術解剖学者のポール・リシェにも多大な影響を与えていた。神経科医、ジャン=マルタン・シャルコーの弟子であった二人がベルティヨンと異なるのは、サルペトリエール施療院の「狂人」とエコール・デ・ボザールの「モデル」という対極にある「理想的身体」を再現=表象し、その管理=統制を試みた点にある。連続写真をはじめとする最先端の写真技術を担い、その「科学的信仰」を過度に喧伝したロンドの影響もあって、リシェはアカデミックな美術教育に写真を大々的に取り入れることになる。しかし彼は、その不十分さにも意識的であるかのように、平行してデッサンや彫刻といった手段も利用し続けている。写真が発表されて半世紀以上が過ぎた世紀転換期、その限界をなかば自覚しつつ、複数のメディア間においてイメージ平面にある「正常/異常な」身体を「立体的に」再現しようとする彼らの試みもまた、つねに挫かれ、空回りしていくのである。おそらくそこにも、知覚経験においてイメージを反転させてしまう、いわば、管理=統制をすり抜けるようなノイズとしての細部が働いていたに違いないと考えている。

増田展大(神戸大学/日本学術振興会)

図1:アルフォンス・ベルティヨン、1912、ヌイイ事件、アンリ・L見習官の殺害[cat. 304]; アブラハム・ボッス、Manière universelle de M. Desargues pour pratiquer la perspective par petit-pied comme le Géométral、1648、 図84、[cat. 305]

図2:アルフォンス・ベルティヨン(?)、シャルグラン通りの犯罪、ゾエ・D.の殺害、

壁にかかっている絵画は、アレクサンドル・カバネル、《ヴィーナスの誕生》の複製、1863、[cat. 289]